成為資料科學家(Data Scientist)並非遙不可及的夢想。隨著全球數據量的爆炸性增長,資料科學的需求顯著提升。根據統計,美國的網路流量從2021年的每月6,400萬Exabyte增長到2023年的9,864萬Exabyte,這反映了資料處理與分析的重要性。企業對資料科學解決方案的依賴日益加深,特別是在醫療、金融與科技等領域,資料科學家的就業機會持續增加。無論你是否具備相關背景,只要掌握正確的學習方法,你也能在這個領域中找到屬於自己的位置。

一、資料科學家在幹嘛?核心職責與角色定位

1、資料科學的定義

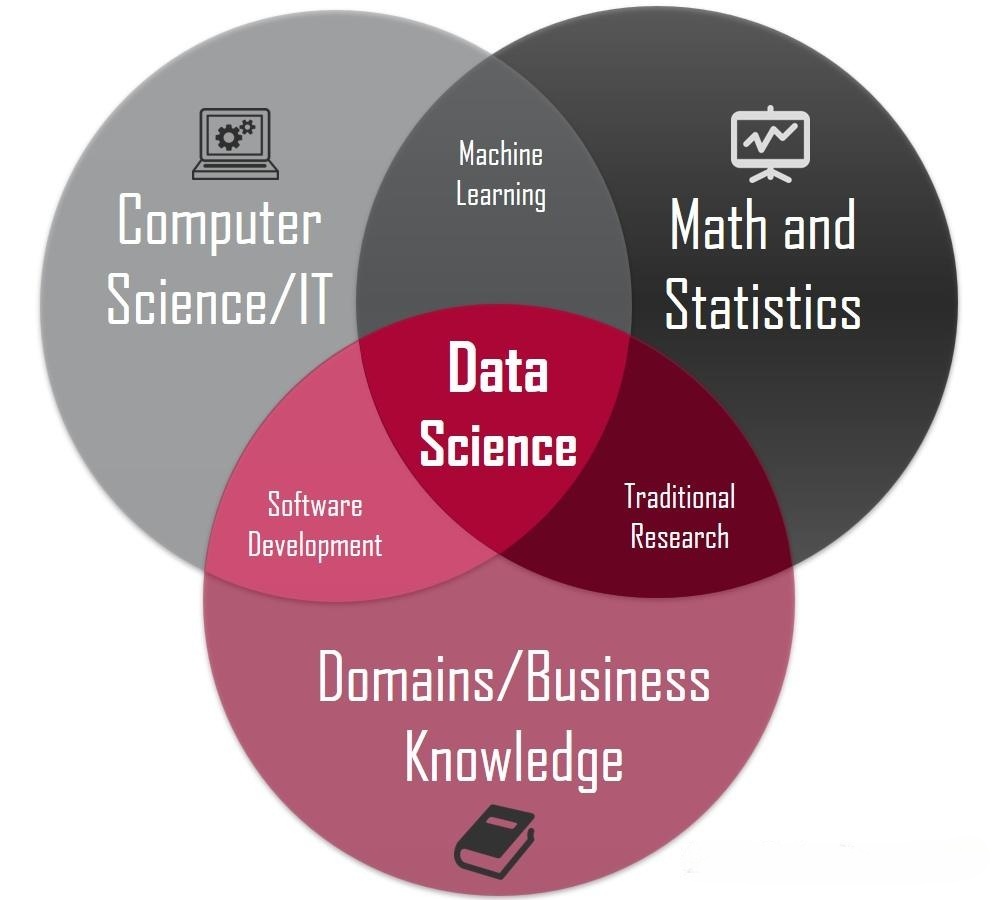

資料科學(Data Science)是結合數學、統計學、程式設計與領域知識的交叉學科,實現從採集、分析到領域應用的全流程知識體系。其核心在構建「技術+認知」雙螺旋模型,將數據規律轉化為行業解決方案。

這門學科萌芽于1960年代,伴隨著21世紀大數據浪潮的湧現,資料科學逐步從計算機科學和統計學中衍生,形成獨立學科體系。

跨域性體現在三維融合:計算機,統計學,領域知識。這種協同使數據科學能駕馭結構化與非結構化數據流,最終形成閉環智能決策系統。

2、資料科學家的定義

資料科學家是專業人士,負責處理、分析和解釋數據。他們運用數學、統計與程式設計技能,將數據轉化為可行的洞察。資料科學家不僅是技術專家,也是商業決策的支持者。他們的工作直接影響企業的運營與發展。

3.資料科學家職缺熱度與市場需求

當下,資料科學家已成就業市場稀缺人才,職缺熱度與需求持續攀升。

01 職缺熱度:行業搶人態勢明顯

過去五年,全球 “資料科學家” 相關職缺年複合增長超 25% 。科技巨頭(如 Google、Amazon )擴充團隊最佳化體驗,傳統行業(金融、零售等)也瘋搶人才。2025 年一季度,金融行業該職缺較去年同期漲 40% ,用於風險防控、產品預測等。

02 需求驅動:資料與技術雙輪促進

企業積累海量資料(使用者行為、生產資料等)需挖掘價值,資料科學家能憑分析能力提煉洞察(如電商預測熱銷品),助力決策。同時,機器學習、大資料技術成熟且門檻降低,推動企業落地資料分析需求,進一步催生對該崗位的需求。

4、資料分析師、資料科學家、資料工程師,有什麼區別?

在資料科學領域中,資料科學家與資料工程師、資料分析師的角色各有不同。了解這些職位的差異,能幫助你選擇適合自己的職業方向。

| 職位 | 主要職責 | 核心技能 |

| 資料工程師 | 收集、清理和準備資料 | 電腦科學能力 |

| 資料科學家 | 建立機器學習模型和深入數據分析 | 統計學知識、機器學習能力 |

| 資料分析師 | 數據的商業應用和分析 | SQL、商業分析能力 |

- 資料工程師:專注於資料的基礎建設。他們負責收集、清理和準備資料,確保數據能夠被有效使用。

- 資料科學家:專注於整理、分析、建模數據。他們運用統計學知識和機器學習技術,從數據中提取洞察,並建立模型來預測未來趨勢。

- 資料分析師:專注於數據的商業應用,分析以支持業務決策。

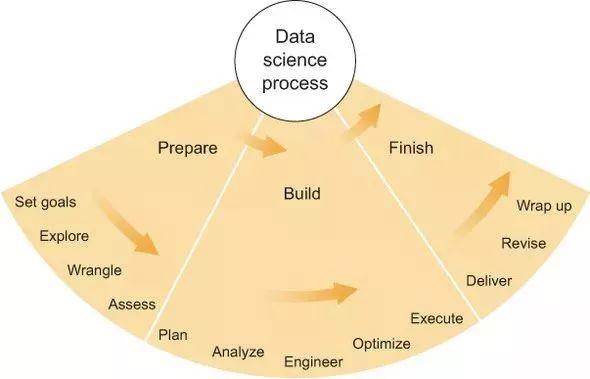

二、資料科學家的工作日常:從資料分析到模型建立

1、資料分析和建模

資料科學工作專注於根據客戶需求從數據中提取商業價值,過程中結合統計學習與機器學習方法。數據處理遵循謹慎原則:在必要時進行清洗(如缺失值填補、特徵標準化),但優先保留原始數據以避免信息損耗。標準化流程包含四個階段:

業務痛點分析:明確待解決問題(如銷售預測或用戶分群)

資料預處理:常見的資料預處理包括:a.缺失值處理 b.特徵變數轉化 c特徵選擇和維度變化(升維或者降維)d.標準化/歸一化/稀疏化。涉及文字的時候可能還要使用一些自然語言處理的手段。

模型對比驗證:同步測試統計模型(迴歸分析)與機器學習模型(隨機森林/XGBoost)

價值輸出:通過分析報告與可視化工具呈現商業決策建議

舉例來說,分析用戶行為數據可以幫助企業調整產品策略,提升顧客滿意度與忠誠度。此外,預測分析還能協助篩選出對新產品感興趣的顧客,進一步提高銷售成功率。

2、撰寫模型報告

撰寫模型報告是資料科學家不可或缺的工作。清晰的分析報告能幫助團隊理解分析結果,並支持決策制定。以下是撰寫報告的幾個重要標準:

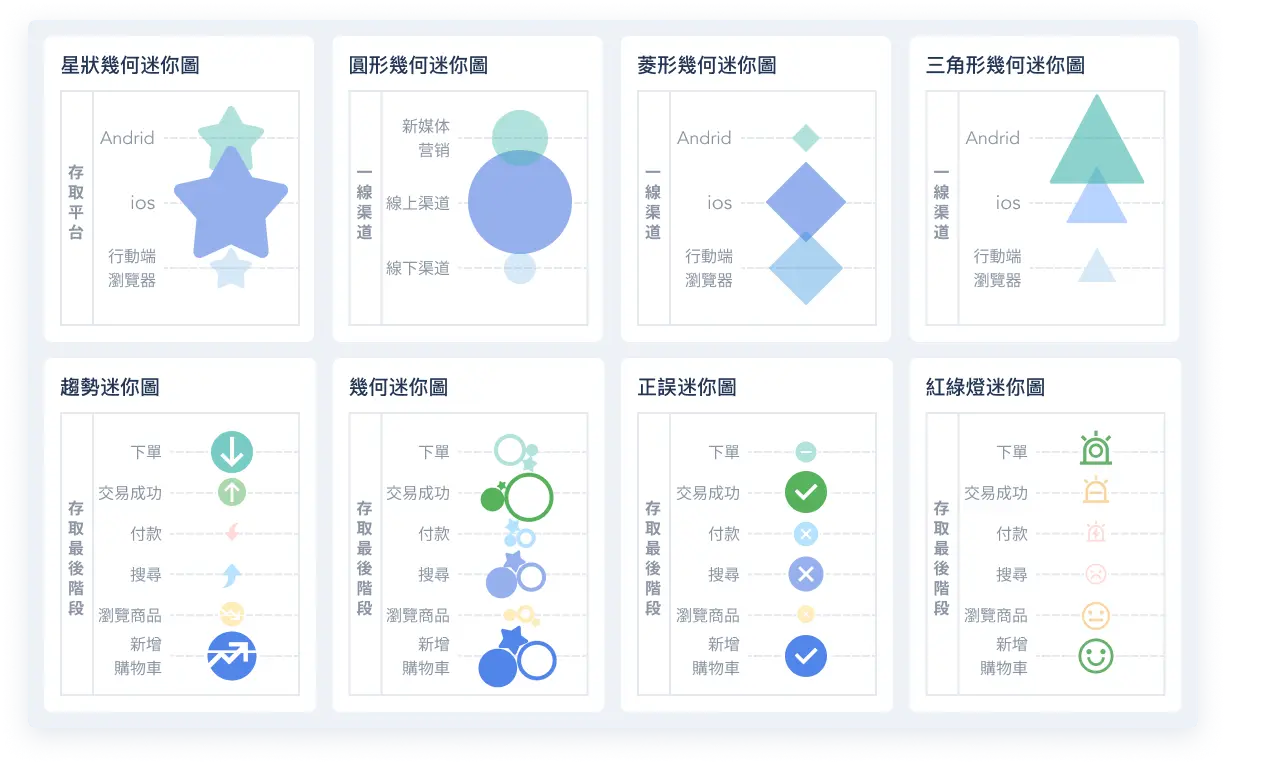

- 數據可視化:使用餅圖、柱狀圖等工具,清晰呈現數據趨勢。例如,分析銷售數據時,折線圖能直觀顯示銷售量的變化。

- 定期更新:確保報告的即時性與準確性,幫助企業快速反應市場變化。

- 便於理解:彙報時避免“黑話”,避免給不同背景的老闆和客戶造成疑惑。儘量簡明扼要,不要過分介紹模型的內部構造,重點是結論實事求是而不是誇大模型能力。

一份高質量的模型報告不僅能提升決策效率,還能整合企業文化,讓數據分析成為日常運營的一部分。

3、與部門同事的溝通

數據科學家的職能實現高度依賴跨部門協同,其日常工作貫穿兩類關鍵場景:

- 參與會議,通過解讀運營數據識別瓶頸(如用戶留存率下降或供應鏈斷點),同步評估數據驅動解決方案的可行性。

- 作為價值轉化樞紐,需在高層決策會議中將複雜模型結論(如特徵重要性排序或預測區間)轉譯為可執行的業務策略(如精準營銷路徑優化)。

核心挑戰在於平衡技術嚴謹性與溝通效率——運用可視化工具與類比解釋(如將聚類分析類比於市場細分),將機器學習輸出的概率分佈轉化為管理層可理解的風險收益評估。例如,管理客戶期望能提升專案成功機率,而數據驅動的報告則能幫助優化新商品開發流程,更有效地滿足消費者需求。

三、如何成為資料科學家?

1.資料科學家科系與背景需求

雖然資料科學家多半來自數學、統計、電腦科學、資訊工程等理工科系,但近年也有不少商管、經濟學,甚至社會科學背景的人成功轉職。關鍵不在於本科系是否完全符合,而在於是否具備數據分析思維、程式能力與商業應用視角。

對大學生來說,選修統計學、資料探勘、機器學習等課程,或參與跨領域專案,能大幅提升未來的職場競爭力。

2.資料科學家證照有哪些?值得報考的國際認證

除了學歷與課程,考取相關證照能幫助你在履歷中更突出,也證明你具備實務能力。常見的證照包括:

- Google Data Analytics Certificate:適合初學者,涵蓋資料清理、可視化與商業應用。

- Microsoft DP-100:Designing and Implementing a Data Science Solution:專注於在 Azure 上建立 AI/ML 解決方案。

- SAS Certified Data Scientist:偏重統計與企業應用,受到部分大型企業青睞。

- AWS Data Analytics Specialty:強調雲端數據處理與分析。

證照不是必須條件,但能在資料科學家職缺的競爭中,幫助你快速脫穎而出。

四、資料科學家需要具備哪些技能?

1、數學與統計基礎

- 微積分與線性代數:微積分與線性代數是資料科學的基石。微積分幫助你理解模型的變化率與最佳化問題,例如在機器學習中調整模型參數時,梯度下降法就依賴微積分的概念。線性代數則廣泛應用於數據處理與建模,例如矩陣運算在圖像處理與深度學習中扮演重要角色。

- 機率與統計:機率與統計是資料科學家不可或缺的技能。機率論提供處理隨機性與不確定性的框架,幾乎所有的資料分析方法都基於其理論,例如貝氏推論與馬可夫鏈。統計學則提供分析與解釋數據的工具,例如最大概似法與迴歸分析,幫助你從數據中提取有價值的資訊。這些技能應用範圍廣泛,從自然科學到商業分析,無所不在。

2.程式語言

- Python:最廣泛使用,擁有 NumPy、Pandas、Scikit-learn 等強大套件。

- R:專長於統計建模與數據可視化,適合研究與學術用途。

3.資料處理與視覺化工具

數據可視化軟體是資料科學家日常不可或缺的助手。這些軟體能將繁瑣的數據轉換成清晰易懂的圖表,從而助力快速信息傳達和決策制定。以下是兩種廣泛應用的數據可視化軟體:

01 FineBI

FineBI是企業級商業智慧BI工具,可以自動生成報告並利用其視覺化功能進行分析,幫助資料科學家大大提高工作效率:

| 優勢面向 | FineBI 優勢 | 為資料科學家解決的痛點 |

|---|---|---|

| 資料對接能力 | 支援 30+ 大數據平台與 SQL 資料源,涵蓋 Hadoop、Hive、NoSQL、Excel、API 等 | 打破 ERP、CRM、MES 等異質系統的資料孤島 |

| 高效能資料處理 | 提供直連、抽取、大數據三種模式,搭配 Spider 引擎支援千萬級以上數據查詢 | 解決看板載入卡頓,支撐億級資料量的分析需求 |

| 資料清洗與預處理 | 視覺化低程式碼整合;類 Excel 介面支援新增列、合併、過濾 | 降低 IT 開發壓力,讓業務人員也能快速完成 資料清洗與準備 |

| 可視化展示 | 支援豐富圖表元件(KPI 卡、地圖、日曆圖),並能製作互動式儀表板 | 讓資料呈現更直觀,方便管理層即時監控關鍵業務指標 |

- 強大的資料對接能力:支援 30+ 大數據平台與 SQL 資料源,包括 Hadoop、Hive、NoSQL 等,並能同時處理 Excel、API、文字檔等異質資料,幫助企業打破資料孤島,將 ERP、CRM、MES 等不同系統的資料整合到一個分析平臺中。

- 全面的資料清洗與預處理:透過低程式碼方式整合異構資料,並提供資料轉換、任務調度等功能。提供類 Excel的操作介面,支援新增列、過濾、合併等編輯,降低學習門檻。

- 優秀的數據分析與視覺化展示:內建 多維度探索分析,支援同期環比、佔比、排名等進階運算。提供 豐富的圖表元件(如 KPI 卡片、地圖、日曆圖),並能建立互動式儀表板,方便決策者即時監控。

02 FineReport

FineReport 是通用的報表工具和資料視覺化工具,可以製作各類資料視覺化大屏,具有優秀的動態效果和強大的交互體驗。使用時能夠根據需求設定各類特性,並且在行動端,LED大屏也能自我調整展示:

| 核心需求場景 | FineReport 優勢體現 | 解決的實際痛點 |

| 企業級固定報表快速製作 | 支援 SQL 取數 + 拖拉拽操作,可快速生成交叉分析報表、儀表板等精細化報表 | 擺脫傳統 Excel 手動調整格式、重複寫 SQL 的繁瑣流程,原本 2 天完成的月度經營報表,現可 1 小時內生成 |

| 資料分析結果需視覺化呈現 | 內建 70+2D/3D 圖表,支援動態輪播、捲動效果,無需代碼即可實現高階視覺化 | 解決資料無法豐富化的問題 |

| 資料分析中需快速定位異常(如庫存不足、設備故障) | 提供強大參數設定功能,支援數十種查詢方式;支援報表間聯動、鑽取分析,幫助快速定位數據異常根因 | 不用在龐大數據集中手動篩選資訊,例如分析銷量下滑時,可透過鑽取直接查看某區域、某產品的詳細數據,分析效率提升 50% |

| 資料分析結果需多場景呈現 | 看板支援 PC、大屏、行動端自適應,5 分鐘搭建戰情室大屏 | 不用依賴 IT 部門開發,分析師可自主搭建「銷售大屏」「工廠監控大屏」 |

從上述表格可見,FineReport 對資料分析的價值,不僅是「提升工具使用效率」,更能幫助企業從「重複性數據處理」中解放出來,聚焦核心的「數據洞察與業務支持」。

- FineReport 的類 Excel 功能貼合數據分析師習慣:支援 Excel/Txt/CSV 等文字資料源,相容 Excel 公式,匯入檔案能保留公式,如 SUM、VLOOKUP 等可直接用,還能多 Sheet 間計算,透過SQL取數+拖拉拽就能輕鬆製作報表。

- 例如,FineReport的內建圖表豐富,內建70+2D/3D 圖表,支援動態輪播、捲動效果,無需代碼即可實現高階視覺化,讓資料分析更加直接地呈現。

- 此外,FineReport鑽取聯動功能可以通過聯動不同部分的數據,幫助企業更加直觀地理解數據之間的關係和數據的變化趨勢。查詢功能也能讓使用者快速定位所需信息,不用在龐大數據集中手動篩選資訊。

五、推薦的資料科學家課程與學習資源

1、推薦的學習資源

01 免費線上課程

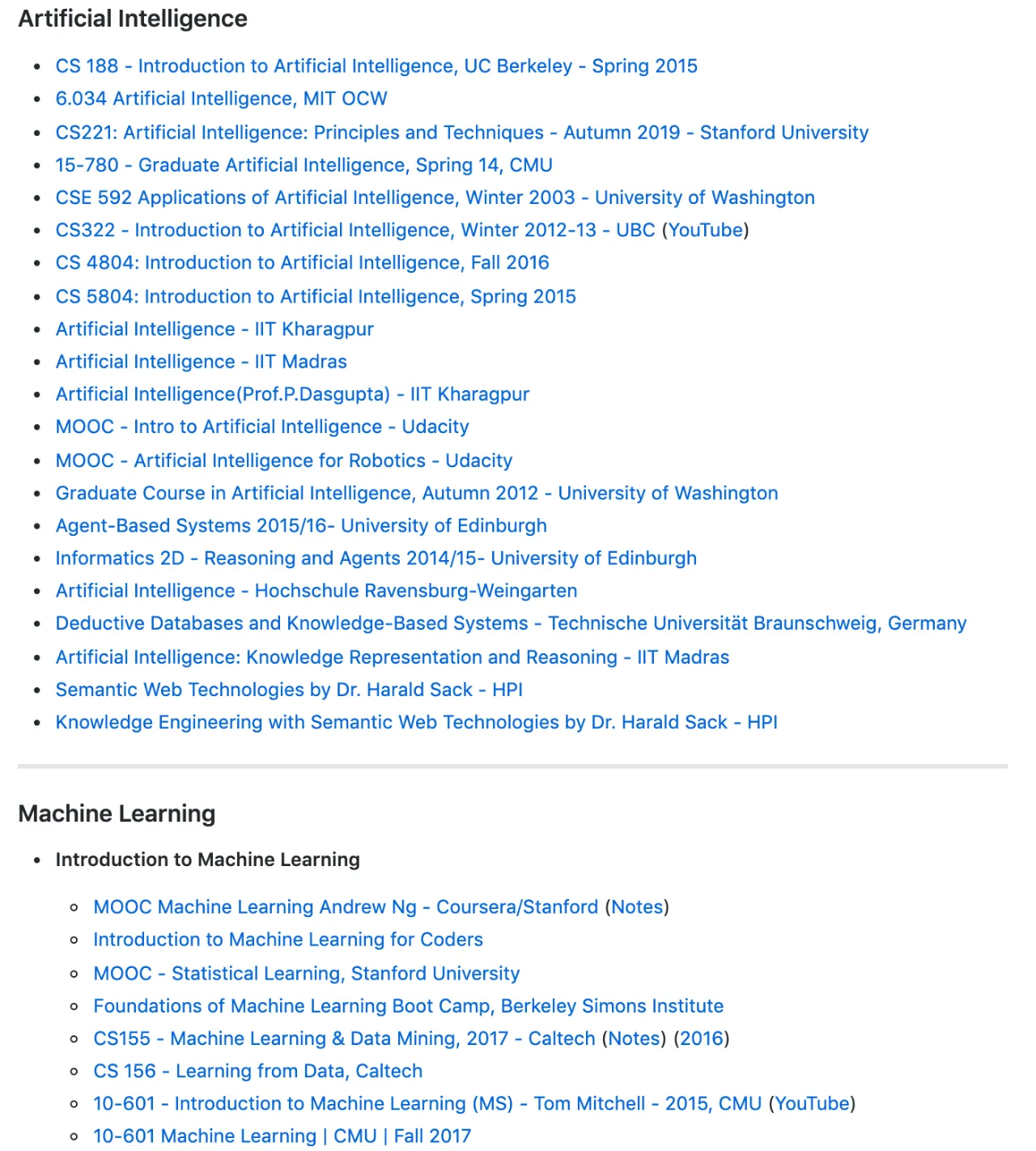

GitHub專案:整理了大量線上免費課程的資源,包括人工智慧、機器學習、機器人學三個主要部分。其中機器學習部分又細分為機器學習導論、資料探勘、資料科學、機率圖模型、深度學習、強化學習、進階版機器學習課程、基於機器學習的自然語言處理與計算機視覺、時序分析、機率與統計學、線性代數等。

該專案還羅列了大量人工智慧開源專案,涵蓋機器學習、深度學習、自然語言處理、計算機視覺這些領域。

此外,透過線上開放教育課程(MOOCs),學習過程會被記錄下來,並透過大數據分析評估學習成效。這些數據幫助教育者改進教學方法,也讓你了解自己的學習進度。

02 書籍與博客

書籍與博客是深入學習的另一個重要資源。經典數據分析書籍如《Python for Data Analysis》或《Deep Learning with Python》能幫助你掌握核心技能。博客則提供最新的技術趨勢與實踐經驗,例如 Towards Data Science 或 Analytics Vidhya。

2、持續學習與進修

01 專業社群與會議

加入專業社群與參加行業會議能讓你保持對最新趨勢的敏感度。資訊科學領域日新月異,新的技術和工具層出不窮。定期參與這些活動能幫助你在職場中保持競爭力。

- 參加線下或線上的活動,比如Kaggle比賽。還有什麼比與數千人同臺競賽更能提升建模技巧呢?Kaggle上的比賽要求十分清晰,提供的資料都已經過清洗,非常值得一試。

- 加入討論論壇或社交媒體群組,與其他專業人士交流經驗。

02 加強實踐

實踐是學習資料科學的關鍵。你可以參與開源專案或建立自己的數據分析專案,將所學應用於實際問題。這不僅能提升技能,還能豐富你的作品集,增加求職時的競爭力。

取得資料科學家認證:認證是展示資料科學資格並快速發展事業的絕佳方式。

- Microsoft 認證:Azure 資料科學家助理。運用資料科學和機器學習的知識,並透過 Azure Machine Learning 服務,在 Azure 上實作並執行機器學習工作負載。

- Microsoft 認證:客戶資料平台專家。實作可提供客戶個人檔案深入解析並追蹤互動活動的解決方案,藉此改善客戶體驗並增加客戶黏著度。

六、資料科學家的薪水與未來趨勢

1.資料科學家的平均薪水水準

根據 Glassdoor 與 Payscale 的國際數據,資料科學家的平均年薪約落在 8 萬至 12 萬美元,屬於高薪專業職位。在台灣,依據 104 人力銀行的統計,新鮮人資料科學家起薪約在 45,000 至 60,000 元新台幣 / 月,而具備 5 年以上經驗的資深人才,月薪可突破 10 萬元。

與其他數據相關職位相比,資料科學家薪水 普遍高於傳統資料分析師,接近或等同於機器學習工程師與 AI 研究員。

2.影響資料科學家薪水的關鍵因素

資料科學家的薪酬差異主要受到以下幾個因素影響:

- 工作年資與經驗:初級、中級與資深科學家的薪資差距顯著。

- 產業領域:金融、半導體、科技業的薪水通常高於傳統零售與製造業。

- 技能組合:精通 Python、R、SQL、機器學習框架(TensorFlow、PyTorch)與BI平台(FineBI)的人才,薪資更具競爭力。

- 地區差異:美國、歐洲與新加坡等市場薪酬遠高於亞洲其他國家,台灣的薪資水準則位於中間區段。

總結來說,資料科學家的薪水不僅反映技能與經驗,也與產業數據化程度息息相關。

3.資料科學家的未來職涯趨勢

隨著 AI、機器學習與自動化分析的快速發展,資料科學家的角色正在演變:

- AI 資料科學家:結合深度學習與人工智慧模型,成為新一代熱門職缺。

- 資料產品經理(Data Product Manager):從純技術角色轉向產品與商業應用導向。

- 跨領域專才:同時懂數據、產業 know-how 與決策思維的資料科學家,將更受企業青睞。

- 遠端與全球化:許多公司開始提供跨國遠端職缺,資料科學家將能打破地域限制,爭取全球薪酬標準。

綜觀未來,資料科學家的需求與薪資預期仍將維持高檔,並隨著 大數據與 AI 的普及,進一步延伸到更多產業。

成為資料科學家需要紮實的基礎與實戰經驗。你應結合技術專長與商業敏銳度,並持續精進以應對快速變化的領域。數據驅動時代充滿可能性,勇於挑戰,實現夢想!

FAQ

免費資源下載