都說BI好,但BI專案失敗的也不少。場景、資料、人、方法流程、工具、專案建設及運營等要素都可能是造成BI專案失敗的原因。

但歸根結底,企業應用BI本質上是一個不斷決策的過程,企業應用BI失敗的原因就是某個或某些環節的決策沒有做好,而各項要素出現問題的根本原因也就是需求和供給之間的矛盾。

縱覽企業應用BI的過程,無外乎“是否需要應用BI”、“能不能應用BI”、“BI選型怎麼選”以及“應用BI後具體做什麼”等幾個大的決策節點。本文便從供需的角度,來解析企業在這些節點如何突破決策困境,同時也對一些共性的BI問題做出解答。

是否需要應用BI?

這是企業面對的首要決策,決定著是否會有後續的更多決策。從供需的角度來看,這個問題的決策思路其實很簡單,就是企業需要什麼,BI能不能提供。

能提供企業就可以應用BI,不能提供則不應用。當然,在一開始並不知道自己的需求能夠透過BI來解決時,反過來思考BI能提供什麼,企業是否需要這個也是可以的。

那麼BI能提供什麼,也就是能幹什麼呢。帆軟資料應用研究院在《商業智慧(BI)白皮書2.0》中對BI有這樣的定義:

“BI是在打通企業資料孤島,實現資料整合和統一管理的基礎上,利用資料倉庫、資料視覺化與分析技術,將指定的資料轉化為資訊和知識的解決方案,其價值體現在滿足企業不同人群對資料查詢、分析和探索的需求,從而為管理和業務提供資料依據和決策支撐。”

從定義來看,BI本質上是將資料轉化為資訊和知識,為企業管理和業務提供決策支援,能實現的功能有打通資料、資料查詢、資料分析探索、資料視覺化等。

瞭解到BI的作用後,企業就可以思考是否存在相關的需求。綜合大量企業的實際情況來看,企業應用BI通常是由資訊化建設與資料應用需求驅動。具體來說,由於存在資訊孤島,很多企業的IT人員需要在業務系統頻繁取數,並透過手工整理製作報表和分析報告,整個過程耗時耗力,並且存在資料口徑不統一、資料不準確等問題。

這個時候企業其實就有了應用BI的需求,就可以透過BI來釋放IT價值,推動企業資料驅動決策的文化,賦能管理和業務。

能不能應用BI?

需要應用BI和能不能應用BI是兩回事,應用BI對企業也有著一定的要求,這時候供需雙方就互換了,企業需要思考能不能滿足這些要求。

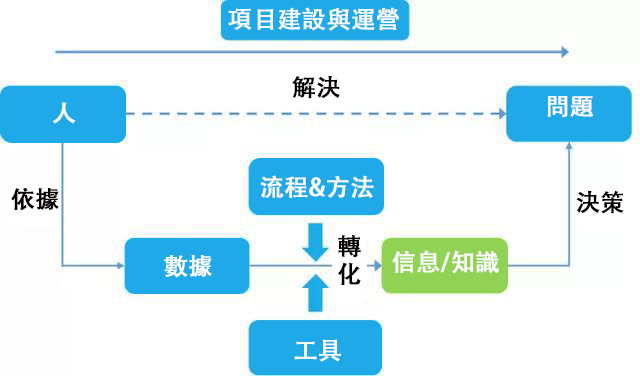

那麼應用BI對於企業有著怎樣的要求呢,我們從BI的實現過程來看。如圖所示,BI的核心是人依據資料解決問題,中間需要透過工具、流程方法等將資料轉化為資訊或知識。因此,要完成一次完整的BI分析,就需要有問題(場景)、資料、人、工具、流程方法等要素參與,上升到專案層面,還需要專案建設與運營的方法論作為指導。

BI過程分解

明確BI專案成功的需求或者說要求後,企業便可以對號入座,查缺補漏。

首先是要有問題,也就是場景,這個在“是否需要應用BI”的問題中已經初步明確過。其次是資料,企業要思考的是資訊化建設是否達到一定的水平,是否積累了一定的資料支撐分析,另外資料質量是否過關,有沒有很嚴重的質量問題等。接著是資料人才和高層的認可,企業要盤點是否具備或者能夠培養相應的人才,是否能夠獲取高層的認可等。

再就是工具,這個是工具選型階段的任務,可以先放著。還有流程方法,企業需要思考是否有或者是否能夠建立完善的流程方法來支撐整個分析流程,從而能夠得到科學的分析結論。

最後是專案層面的建設和運營,如果企業有專案實施團隊,那麼便需要評估相應的能力並作針對性提升;如果是交由廠商實施,那麼專案建設和運營方法論就是考察廠商的一個重點。

BI選型怎麼選?

在確定需要應用BI,並且滿足一定的條件後,企業就進入了BI工具的選型階段,核心問題就是BI選型怎麼選。面對市場上魚龍混雜的BI工具,不少企業眼花繚亂,無從下手。這裡我們再次應用供需的思路拆解,選型問題就變成了企業需要怎樣的BI工具和市場上能提供怎樣BI的工具兩個問題。

對於企業需要的BI工具,從選型要素的角度來看,企業需要考慮的不外乎易用性、穩定性、功能、採購成本、BI廠商的能力等幾點。

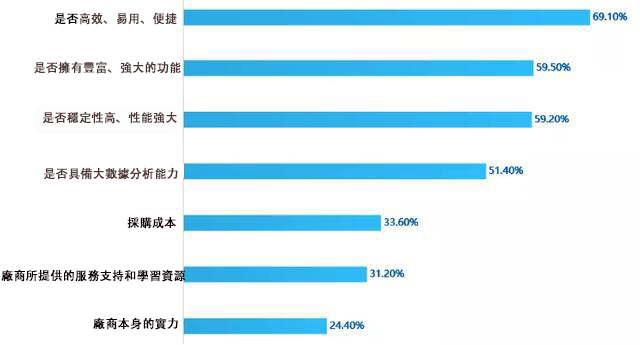

下圖所示為帆軟資料應用研究院的調研資料,可以看到企業在選擇BI工具時,最關注的是BI工具是否高效、易用和便捷(69.10%的受訪企業看重這一點)。而Gartner在Survey Analysis: Key Selection Criteria for Business Intelligence and Analytics Platforms報告中指出,工具的易用性對企業獲取商業價值也是排在第一位的影響要素。

企業選擇BI工具時的參考因素

具體來看,細化到某一項選型要素時,也是利用供需的思路來分析。

例如功能技術層面,某些企業可能希望BI工具提供一些先進的功能技術。那麼企業就需要考慮清楚,一方面是否用得上這些功能技術,另一方面這些功能技術的應用對企業有怎樣的要求,市場上提供這些功能技術的BI工具是否能滿足企業的需求,是否成熟,是否存在風險等。

一般來說,採用技術太過前沿的BI工具,如果沒有落地場景,這些工具最終將變成IT部門的成本,而技術落後的BI工具很快就會過時,對企業發展也有很大的制約。這樣分析下來,具體怎麼選型企業就能夠有很清晰的思路了。

總的來說,企業BI工具選型的根本原則就是兩個字:合適。報表式也好,自助式也好,只要是適合企業的,能夠滿足企業需求的,就可以選用。既關注工具本身,也要考慮企業自身實力。從場景出發選擇BI工具,必將帶來不錯的回報。

應用BI後具體做什麼?

決定是否應用BI時只是初步梳理了大致的需求,應用BI後具體要做什麼場景應用也是困擾企業的一大難題,而這一難題仍然是來源於對需求和供給的把握不夠清晰。

先看供給,也就是BI工具能夠實現哪些場景。前面提到的資料報表、資料查詢、資料分析與探索都太籠統,我們可以從功能和業務兩個方面來看BI的應用場景。

功能方面主要有資料大屏、移動應用及自助分析三大典型BI應用。其中,資料大屏更專業的說法是大屏資料視覺化,其特點是“面積大、動效炫酷、色彩豐富”。資料大屏的優勢在於能提供更直觀的資訊,並支援動態互動,具體可用於企業形象展示、資料檢視、經營分析會議、資料監控等場景,例如下圖即為某公司生產車間執行監控大屏。

移動應用即BI的移動端,由於移動端本身的特性,BI在移動端上的功能和PC端相比有所擴充套件,除了常規的資料分析外,還有訊息推送、手機掃碼、應用整合等。自助分析則是一種能夠解放IT人員,賦能業務,提高效率的BI分析模式,主要的理念是IT人員準備資料,業務人員自主分析。

某公司生產車間執行監控大屏 某公司生產車間執行監控大屏

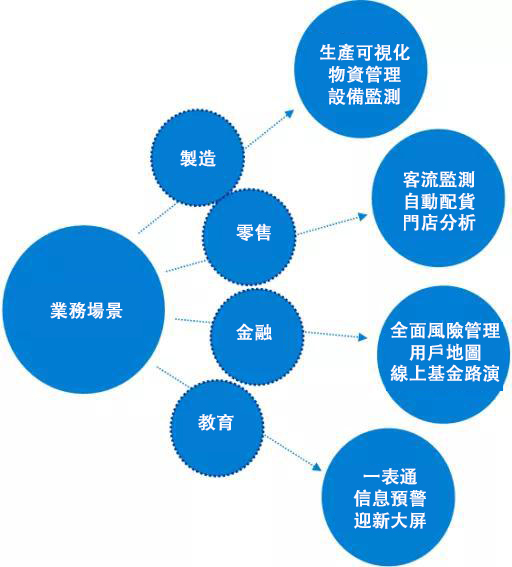

從業務的角度,BI能提供的場景圍繞業務活動展開,大到供應鏈管理、營銷管理、財務管理、智慧巡檢、門店補貨、退貨分析等,小到人事考勤監控、採購節點效率分析、商品補貨提醒等,圖4給出了製造、零售、金融、教育四個行業的部分業務場景示例。應用場景是BI專案得以落地的最終載體,也是體現BI價值的最終途徑。企業在不知如何落地BI專案時,不妨嘗試從這些典型功能應用入手,尋找適合的場景,使BI應用落地。

當然,不是說BI提供什麼企業就做什麼,具體是需要透過調研得出的。需求調研的總體思路是以模組為線,以整體為面,由粗到細,先整體後區域性,先集團後部門。在總體思路的基礎上,一個非常重要的原則就是在收集和確認需求時做到“抓痛點而不是抓癢點”。透過一層層地抓痛點,讓管理層、業務人員明確其需求,也就是專案邊界,IT人員的開發就不會偏離方向。最後即便BI系統不能保證完美契合需求,但是核心需求得到了滿足,BI系統在企業中能用起來,專案也不算是失敗的。

總而言之,企業應用BI是一個需要謹慎決策的事情,用的好能給IT部門給企業帶來很大的價值,用的不好就是消耗企業的成本。當面臨不同階段的決策選擇時,企業可以從供需的角度去思考、破局,從而明確自身的需求和目標,少走彎路,不花冤枉的時間和精力。

熱門文章推薦

2024年已過去11/12,年度報告怎麼做?

用 FineReport 做年度報告,將企業一年到頭辛苦付出的成績淋漓盡致的展現出來,將資訊透明給每一位員工,讓大家感受到集體奮鬥出來的結果,進而提升員工的凝聚力,用數據說話能讓結論與展望更加可靠。

2024年11月20日 · 11 min read

用供需思路破解企業應用BI過程中的決策困境

企業應用BI本質上是一個不斷決策的過程,企業應用BI失敗的原因就是某個或某些環節的決策沒有做好,而各項要素出現問題的根本原因也就是需求和供給之間的矛盾。

2024年11月15日 · 9 min read

企業的商業智慧BI專案,為什麼會失敗?

BI專案失敗的一大表現就是不做驗證、不聽反饋,究其原因,還是缺少閉環思維。而閉環思維之所以能夠促進BI專案成功,離不開其“有始有終、不斷反饋、不斷最佳化”的核心思想。

2024年11月15日 · 6 min read