在資訊爆炸的時代,資料本身不再稀缺,真正稀缺的是「如何讓資料被理解」。這正是資訊視覺化設計存在的意義——它是將複雜資料與抽象邏輯轉化為可視、可互動、可理解的過程。相比僅呈現數字與圖表的資料視覺化,資訊視覺化設計更強調資訊之間的結構關係與語意表達。它不僅告訴我們「數據顯示了什麼」,更引導我們思考「這些資訊意味著什麼」。從企業決策到學術研究、從使用者介面設計到知識傳播,資訊視覺化設計正成為跨領域的關鍵能力。它讓資訊從靜態報告變成動態溝通,讓決策者從閱讀資料走向理解洞察。

一、資訊視覺化設計的核心概念與價值

資訊視覺化設計是一門融合邏輯思考、資料分析與視覺藝術的跨界學科。它不僅是將資訊圖像化,更重要的是以設計思維構建資訊的理解結構。

1、什麼是資訊視覺化設計?

資訊視覺化設計(Information Visualization Design)是指透過圖形、色彩、層級與互動方式,將抽象的資訊、流程或關聯以視覺形式展現。與資料視覺化 (Data Visualization)不同,它的重點不在於數據分析,而在於資訊理解與傳遞。

舉例來說,資料視覺化圖表(如折線圖、氣泡圖)展示的是趨勢與數值變化,而資訊視覺化設計則透過思維導圖、流程圖、策略地圖等形式,幫助觀者理解「資料之間的邏輯關係」。

在實務應用中,資訊視覺化設計常被用於決策展示、知識管理與企業報告,它讓資訊不只是「看起來漂亮」,而是能被「準確理解」與「有效傳遞」。

2、資訊視覺化與資料視覺化的差異

在實務應用中,「資訊視覺化」與「資料視覺化」經常被混用,但兩者的出發點與目的其實不同。簡而言之,資料視覺化關注的是數據分析,而資訊視覺化更強調知識傳達與邏輯結構。

資料視覺化(Data Visualization)

主要面向結構化數據,強調用圖表來揭示數據之間的關聯。例如折線圖呈現趨勢、熱力圖揭示分佈密度。它的核心目標是「讓資料說話」,幫助分析師、研究人員或決策者從大量數據中發現模式與異常。這類視覺化通常具備高互動性與即時性,常見於商業智能系統、報表平台或資料視覺化工具(如 FineReport)。

資訊視覺化(Information Visualization)

則處理更廣泛的內容範圍——不僅是數字,也包含概念、結構、流程與關係。它著重於「如何把抽象資訊以邏輯圖形呈現」,例如思維導圖表達層級概念、甘特圖顯示時間節奏、知識圖譜展示關聯網絡。其重點在於幫助人理解複雜系統的運作邏輯與語意結構,

因此應用更偏向策略規劃、知識管理與流程設計等領域。

可以這麼理解:

資訊視覺化回答「這意味著什麼?」——它解釋邏輯與脈絡。

資料視覺化回答「發生了什麼?」——它呈現事實與趨勢;

前者是分析導向,後者是認知導向。而在現代企業實踐中,兩者往往融合使用:先用資料視覺化分析數據,再用資訊視覺化組織洞察、講述故事。因此,資訊視覺化是對資料視覺化的延伸與升華,它讓數據不只是結果,而成為能被理解、被傳達的「知識」。

3、資訊視覺化對決策與溝通的價值

資訊視覺化的最大價值,在於它能將「資訊理解」轉化為「行動決策」。在決策場景中,時間往往有限、資訊量龐大,

若資訊表達不夠清晰,決策容易失準。

透過有效的資訊視覺化,決策者能迅速識別關鍵節點與風險,例如透過顏色區分異常、以圖表層級標示優先順序。這種「視覺化邏輯」比長篇文字報告更容易讓人記憶與理解。

此外,在團隊協作中,資訊視覺化還能成為跨部門共通語言。無論是產品設計師還是資料分析師,都能藉由統一的資訊結構與圖表語言,更高效地討論問題、形成共識。

若說「核心概念」回答了資訊視覺化設計是什麼、為什麼重要,那「設計流程」則揭示了它該如何被實踐。從資料收集到視覺化呈現,每一步都影響最終的理解品質。接下來,讓我們深入探討資訊視覺化設計的完整流程。

二、資訊視覺化設計的流程與資料整合

資訊視覺化設計的流程不僅是美學設計的過程,更是一個結構化思考與資料整合的系統工程。它將資料視覺化技術與設計思維結合,讓資訊的邏輯性與可讀性同時達到最佳平衡。

1、資料收集與清理:設計的起點

所有視覺化設計的第一步,都是確保資料的正確性與完整性。在資訊視覺化設計中,資料不僅是素材,更是語意的基礎。設計者需要確認資料來源的可信度,清理錯誤、缺漏與重複項。

像 FineReport 這類資料視覺化工具能協助自動連接多來源資料庫、Excel 或 API,但人為的篩選與標籤仍不可或缺。一旦資料基礎穩定,後續的資訊層級與視覺語意才有邏輯支撐。換言之,「資訊視覺化設計」的質量,決定於「資料視覺化處理」的深度。

2、資訊結構化:從資料到語意的轉換

在完成資料清理後,下一步是將數據轉化為「資訊」。這意味著必須透過層級分類、邏輯關聯與語意歸納,將分散的資料串聯成結構化的資訊網絡。

- 例如企業在製作年度策略圖時,設計者可將資料依照「營運目標—指標—行動計畫」構建成三層結構,再以顏色、節點與線條標示相互關聯。這樣的資訊視覺化設計,不僅讓資料有了邏輯,也讓觀者能「一眼看懂重點」。

在這個階段,資料視覺化的數據準備與資訊設計的邏輯思考緊密結合,缺一不可。

3、視覺化轉譯:圖表、色彩與互動設計原則

視覺化轉譯是資訊視覺化設計中最具創意與挑戰性的階段。這裡不只是「畫圖表」,而是要以設計語言傳達結構與情感。

好的資訊視覺化設計會遵循三個原則:

- 一致性(Consistency):色彩、字體、圖形比例需統一,建立品牌識別;

- 層級性(Hierarchy):以大小、亮度、對比控制資訊的閱讀節奏;

- 互動性(Interactivity):讓使用者能主動探索資料、下鑽分析或重組視圖。

在掌握了資訊視覺化設計的流程之後,接下來要回答的問題是:「我們該用什麼圖表來表達?」不同的圖表類型代表不同的資訊邏輯與認知思維。下一章,我們將深入探討圖表策略與視覺語言的設計原則。

三、資訊視覺化設計:圖表策略與視覺語言

圖表是資訊視覺化設計的語言核心。好的圖表不僅能呈現資料,更能引導理解。不同的圖表代表不同的思維方式:有的強調邏輯層級,有的表現趨勢關係,有的著重對比與異常發現。因此,資訊視覺化設計的關鍵任務之一,就是根據資訊的性質與目的,選擇最合適的視覺語言。

1、資訊結構型圖表

在處理抽象或概念型資訊時,思維導圖(Mind Map)與知識圖譜(Knowledge Graph)是最具代表性的工具。

- 思維導圖強調層級結構,能以樹狀或放射狀呈現資訊之間的邏輯關係,例如在策略規劃或學習筆記中,能幫助使用者從中心主題延伸出多個子概念。

- 知識圖譜則更強調多維連結。它通常以節點和線條構成,可顯示不同資訊之間的語意關聯。企業可用它來管理產品知識、業務流程或組織結構,讓分散的資料形成可視化的知識網絡。

2、資料趨勢型圖表

當資訊重點在於「變化」與「趨勢」時,資料趨勢型圖表便成為設計核心。

- 折線圖能清楚展示指標隨時間的變化,是最常用的資訊視覺化圖表之一。例如企業可用折線圖觀察季度營收走勢,搭配顏色標記異常月份。

- 甘特圖則用於時間管理與進度控制,它以橫軸表示時間,縱軸表示任務階段,橫條長度代表持續時間。在專案管理中,甘特圖能一目了然地展示各部門任務進度與依賴關係。

- 散點圖則揭示關聯關係。當我們想分析「銷售額與廣告投入的關係」時,散點圖能直觀呈現變量之間的正負相關,特別適合資料視覺化分析中的探索性研究。

文中出現的所有圖表都是由FineReport製作的。在 FineReport 中,這些圖表都可自定義互動方式,例如點擊某一區域的散點,即可自動篩選對應產品;這種互動性讓資訊視覺化設計不再是靜態展示,而成為探索型工具。

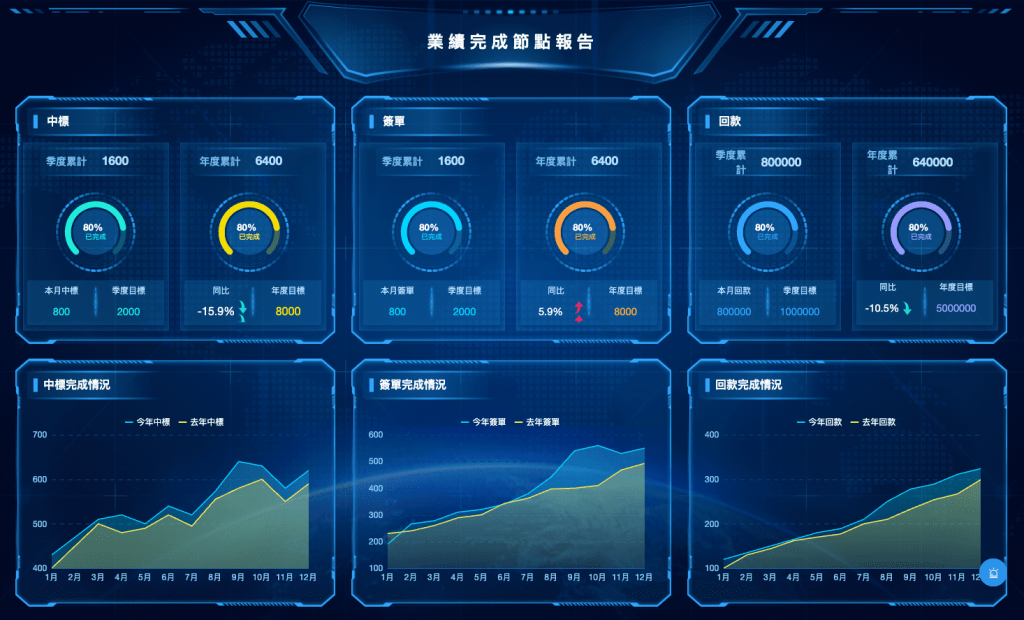

3、整合型圖表

資訊儀表板(Information Dashboard)是資訊視覺化設計與資料視覺化融合的高階形式。它能在單一介面中同時呈現多種資訊層級,例如營運績效、產品銷售、庫存健康度與顧客反饋。

設計一個優秀的資訊儀表板,需兼顧以下三個面向:

- 資訊層級清晰:主次資訊分明,核心指標置頂;

- 互動操作自然:可篩選、下鑽或切換不同分析維度;

- 視覺節奏平衡:顏色與排版一致,避免資訊過載。

在實務中,FineReport 提供了多維度儀表板模板,支援拖拽設計、條件篩選、圖表聯動與即時刷新。例如零售企業可在一個頁面上整合全國銷售熱力圖、各門市業績折線圖與庫存警示儀表,讓決策者即時掌握營運全貌。

這類整合型資訊視覺化設計,不僅讓資料更有意義,也讓決策更具反應速度。

從圖表策略到設計語言,資訊視覺化設計的核心在於「表達邏輯」。但在實際應用中,設計工具的選擇與資料整合能力,往往決定了一個專案能否真正落地。接下來,我將帶朋友們進一步了解 FineReport 在資訊視覺化設計中的應用,以及它如何幫助企業從資料到洞察實現設計價值。

四、FineReport 在資訊視覺化設計中的應用

FineReport作為企業級資料視覺化與報表設計平台,已成為資訊視覺化設計實踐中不可或缺的工具之一。它以靈活的設計介面、豐富的圖表庫與強大的資料整合能力,幫助設計師與分析人員高效構建具邏輯性的資訊表達:

| 功能項目 | FineReport 視覺化優勢 | 傳統 BI / 報表工具 |

|---|---|---|

| 資料整合能力 | 支援異質資料來源整合(ERP、MES、CRM、Excel、大數據平台),自動 ETL 同步 | 多數需手動導入或使用外部插件 |

| 設計開發效率 | 類 Excel 拖拽式低代碼設計,無需編碼即可生成報表 | 開發需 IT 支援,修改流程繁瑣 |

| 可視化圖表庫 | 70+ 種 2D/3D 圖表與動畫效果,支援互動鑽取與輪播展示 | 圖表樣式有限,互動性不足 |

| 決策戰情室 | 5 分鐘搭建 3D 可視化大屏,支援多端自適應(PC / 大屏 / 行動端) | 通常僅支援靜態報表 |

| 聯動鑽取 | 靈活的參數傳遞功能,可輕鬆實現圖表間的聯動、鑽取等分析操作,強大的參數設定功能,可自定義各種查詢條件。 | 手動搜索或瀏覽整個圖表 |

| 資料填報與回寫 | 支援表單填報、移動端掃碼錄入、資料回寫資料庫 | 缺乏互動式填報功能 |

| 自動化分析 | 定時任務 + 預警推送機制,異常自動提醒 | 需人工查核與輸出報告 |

| 安全與權限管理 | 單元格級權限、資料加密、水印與多重身份驗證 | 權限控管粗略、安全性低 |

- 在報表開發方面,FineReport採用類Excel的設計介面與拖拽式操作,大幅簡化報表開發流程。

- FineReport內建多種圖表元件(柱狀、折線、散點、雷達、地圖等),並支援圖表聯動、篩選、下鑽。例如企業可在一個儀表板中同時展示全國銷售地圖、地區趨勢折線圖、以及產品結構樹狀圖,實現多角度資料探索。

- IT部門能夠輕鬆應對各類複雜報表需求,同時透過強大的資料查詢、鑽取聯動和輸出列印功能,滿足不同業務部門的多樣化分析需求。

- 此外,FineReport不僅具備卓越的視覺化展示功能,還支援資料互動表單的搭建,便於企業將收集的資料直接匯入資料庫。這使企業能夠低成本構建資料採集應用,實現臨時性資料收集、紙本轉線上以及非核心業務系統的功能擴充套件,進一步最佳化業務流程。

FineReport 的出現,讓資訊視覺化設計不再只是專業設計師的任務,而是每個業務部門都能參與的協作過程。隨著 AI 與低代碼設計的成熟,資訊設計將進入新階段。接下來,我們來看看資訊視覺化設計的未來發展趨勢。

五、資訊視覺化設計的未來發展方向

未來的資訊視覺化設計將更智能、更互動、更普及。隨著人工智慧、語意分析與低代碼平台的融合,資訊設計將不僅是「呈現」,更是「理解」與「行動」的過程。

1、AI 驅動的智慧視覺化設計

AI 將自動化視覺化設計流程,根據資料類型與邏輯自動生成圖表與布局建議,甚至能理解使用者意圖,給出最合適的視覺化形式。這將大幅降低設計門檻,讓資訊視覺化更普及化。

2、資料視覺化與資訊視覺化的融合

過去,資料視覺化強調數據分析,資訊視覺化強調邏輯關係,但未來這兩者將不再分離,而是相互滲透。新一代的可視化平台將結合資料驅動與語意驅動兩種能力,在一個整合環境中同時呈現「數字」與「故事」。

這種融合模式讓視覺化從單一功能工具轉變為「智慧決策界面」。它能讓企業不僅看到「現在發生了什麼」,還能理解「為什麼會這樣」與「接下來應該怎麼做」。

FineReport等平台正朝這一方向演進,它們不再只是資料視覺化工具,而是資訊整合中心,讓報表、儀表板與策略地圖共同構成完整的資訊生態。

資訊視覺化設計的價值,不僅在於讓資料「被看到」,更在於讓知識「被理解」。它是一種結構化思考的方式,也是一種智慧決策的語言。當資料視覺化與資訊視覺化融合,當設計與分析相互滲透,每一個圖表、每一個顏色、每一條線條,都將成為溝通與洞察的橋樑。

FAQ

免費資源下載