过去我们总觉得仓库只是个“放货的地方”,但现在再看,仓库早就不是“后勤保障”,

过去我们总觉得仓库只是个“放货的地方”,但现在再看,仓库早就不是“后勤保障”,

而是供应链效率的核心节点,甚至能直接影响公司利润。

问题是,很多企业花了不少钱盖仓库、装系统,甚至上了WMS,但仓库还是乱、慢、贵,周转也不高。

这到底是系统的问题,还是分析没做到位?

今天这篇就来聊聊——仓储分析到底怎么做?

围绕这几个关键问题说清楚:

- 仓储效率怎么分析?

- 仓库周转怎么看?

- 动线优化怎么落地?

- 数据指标要看哪些?

- BI 看板怎么搭?

- 分析完了,怎么改?

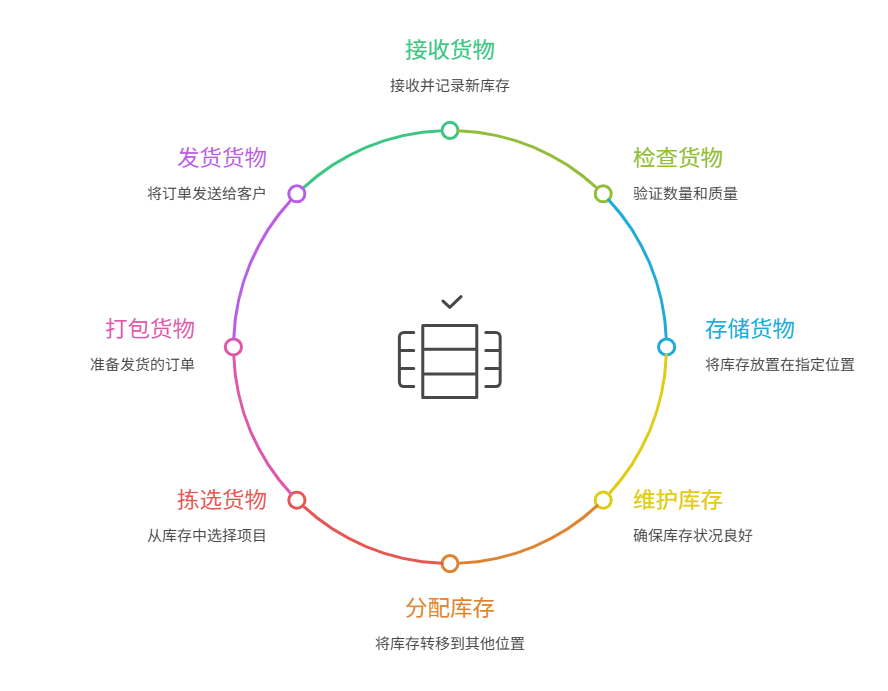

一、仓储分析,先搞懂仓库到底“干什么”

别急着看报表,先想清楚:仓库到底承担了哪些功能?

最核心的就三块:

- 收货 → 验货 → 入库:连接采购和库存。

- 存储 → 养护 → 调拨:保持库存的“静态健康”。

- 拣选 → 打包 → 出库:连接销售和客户。

所以分析仓库效率,不能只盯“出库快不快”,还要看每个环节是不是顺畅、协调、无浪费。也就是说——仓库的好坏,不是靠面积,而是靠“周转+效率+响应速度”。

二、仓储效率分析:先找“慢”的地方

先从最直观的“人效”和“时效”开始。

1、 仓储人效:每人每天干了多少活?

- 拣货效率:每人每天拣多少单/拣多少件

- 打包效率:每小时打包多少箱

- 收货效率:每人每小时处理多少票货

可以拿出近30天的数据做一个横向对比,比如节前节后、周中周末、不同班组。重点关注波动大的地方、掉得快的地方,往往就是效率问题的“爆点”。

2、 作业时效:流程耗时有没有拖

- 从到货到入库用了多久?

- 拣货完成到打包用了多久?

- 打包到出库、出库到发运用了多久?

可以用“关键路径法”做分析,看哪里是“瓶颈环节”,是人等货,还是货等人。

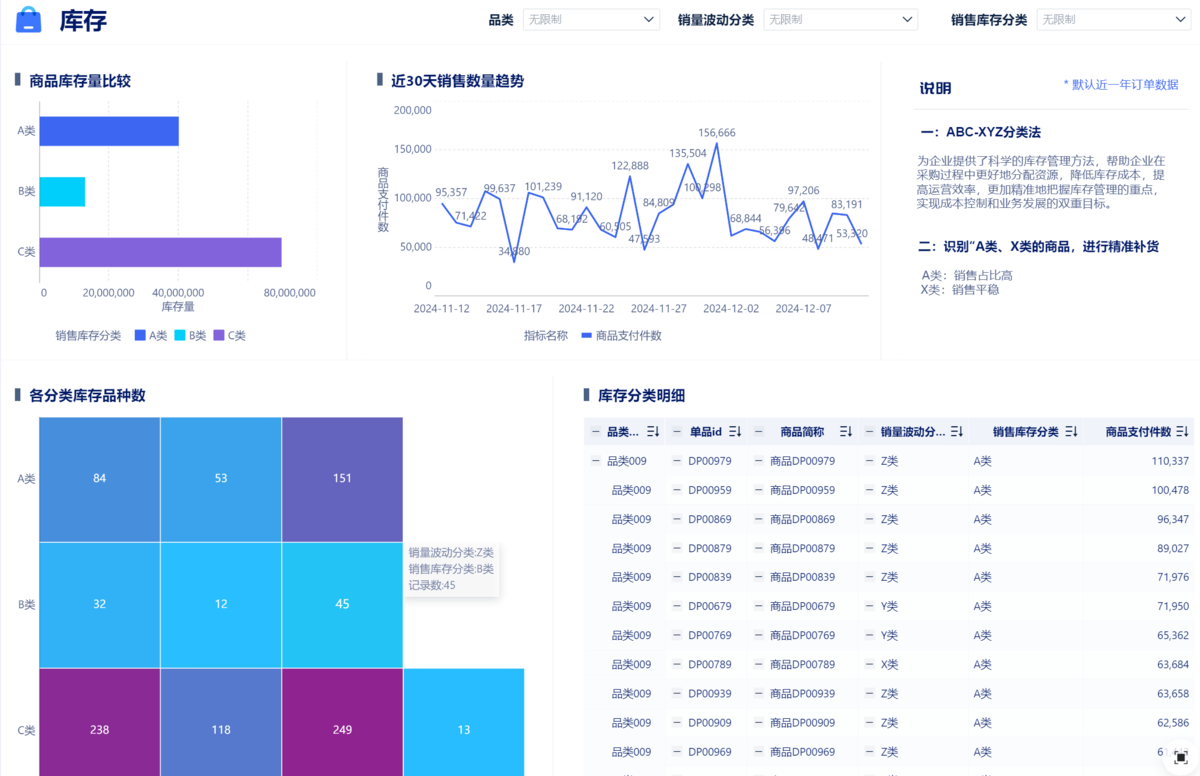

三、仓库周转分析:别只盯库存金额,要拆层看

很多企业每月都算“库存周转率”,但这个数字往往参考意义不大。

为啥?因为你要看的是:仓库里哪些货“动得快”,哪些货“躺着睡”?

1、 分SKU看周转

- 动销SKU:最近30天有出库的,占总SKU的多少?

- 滞销SKU:最近60天没有出库的,占多少库存金额?

- 高周转SKU:平均周转天数 < 15天的货

- 慢周转SKU:> 60天的货,重点关注

可以做个“热力图”或者BI排行榜,把动销前50和滞销前50一对比,问题立马清楚。

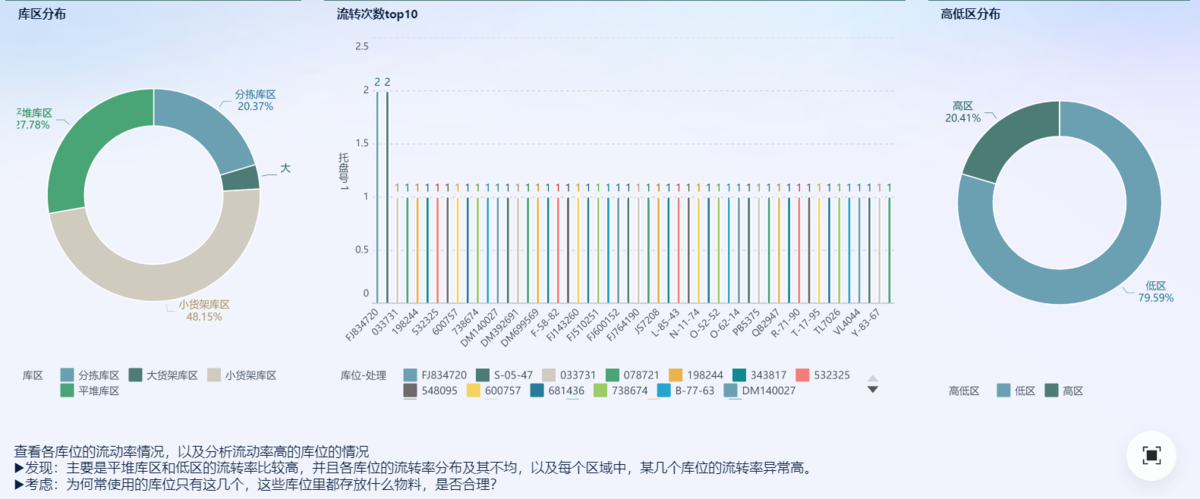

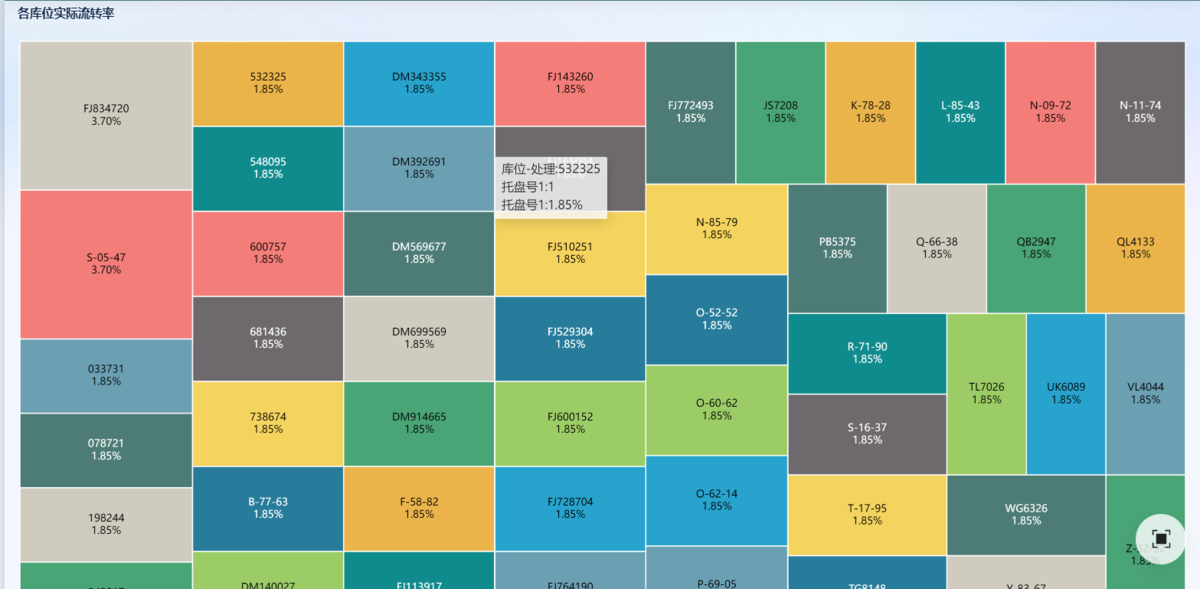

2、 分库区看堆积

- 哪个库区库存饱和度高?

- 哪些库区拣货密度大,容易拥堵?

- 哪些货长期霸占黄金货位?

这一步可以结合 BI 做库位热力分析,或者导出出入库频率数据,做一个“库位热图”,看看“核心货是不是占了核心位置”。

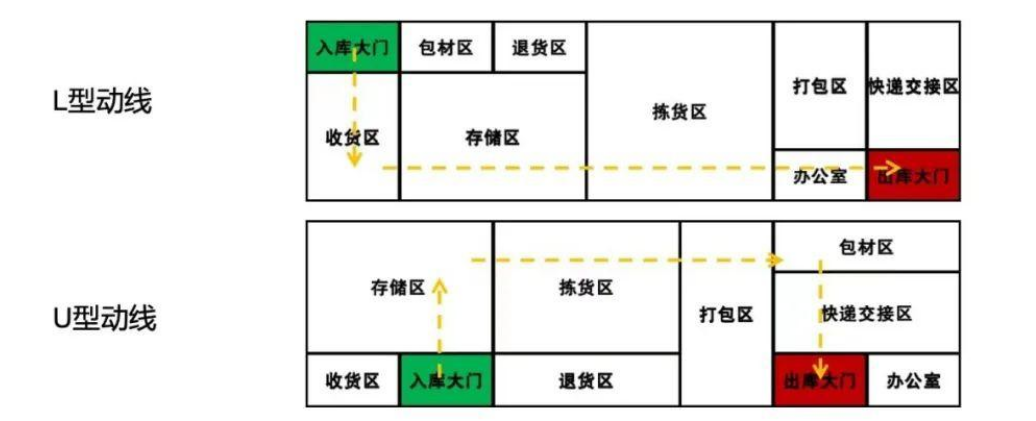

四、动线优化:不动货也能提效率

“动线”是被很多人忽视的一块。 讲人话就是——人和货的移动路径,设计得好不好?

你可以问问仓库里的操作员:

- “每天走来走去拣货,腿快断了。”

- “拣一个订单要来回走8次。”

- “A区到打包台要绕半个仓库。”

这些问题都指向同一个核心:动线没优化,人工成本就白搭。

怎么优化?

1. 订单热度聚类

把常出库的SKU集中在一起,比如:ABC分类中“A类快动品”优先放在出库口附近。

2. 拣货路径设计

采用“蛇形动线”或“分区拣货 + 集中打包”,避免重复绕路。

3. 库位分配规则

按拣货频率动态调整货位。比如每月调一次,把热销品放前排,滞销品往后靠。

4. 通道留宽+反向规避

高峰期容易堵?做一个动线模拟图,看看哪些点是“冲突高发地带”,合理调整货架或通道宽度。

五、数据怎么分析?看这些核心指标就够了

别再天天看库存金额了,那只是表面。真正要抓的指标,有这些:

| 分类 | 关键指标 | 含义/用途 |

|---|---|---|

| 效率类 | 每人每日拣货单数 | 衡量人效高低 |

| 效率类 | 每单平均出库时间 | 查出库流程是否顺畅 |

| 周转类 | SKU动销率 | 判断“活货”比例 |

| 周转类 | 滞销库存金额占比 | 是否有资金积压 |

| 动线类 | 平均拣货路径长度 | 人员走动是否合理 |

| 利用率 | 库存利用率 | 空间是否浪费 |

| 错误率 | 出库差错率 | 对接客户体验、退换货等 |

这些指标每月做一次趋势对比,做一张BI看板,拉出来一看就明白哪个仓库出了问题,哪个班组效率在下降。

六、BI 看板怎么搭?

(一)看板搭建前的3个关键问题

在动手前,必须先问自己三个问题:

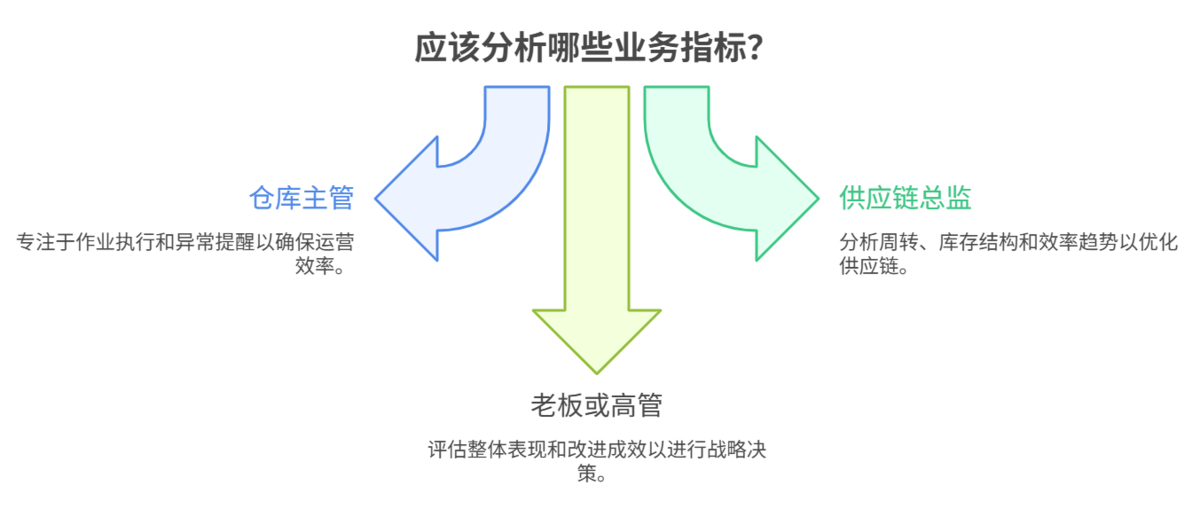

1、 看板给谁看?

- 仓库主管:要看作业执行情况、异常提醒;

- 供应链总监:要看周转、库存结构、效率趋势;

- 老板或高管:要看整体表现和改进成效。

不同角色的关注点不一样,看板结构、数据粒度也必须对应。

2、 看板想解决什么问题?

是想提升发货效率?减少滞销SKU?降低错发率?还是提升仓库人效?

只有明确目标,才能选对指标、图表和维度。不然做出来的看板就成了“炫图墙”。

3、 数据来源是否打通?口径是否统一?

你需要的源头数据可能来自多个系统:

- WMS:出入库、拣货、库位、库存数量;

- ERP:订单、库存金额、物料主数据;

- HR系统:人员出勤、人效数据;

- BI平台:图表展示和指标引擎。

搭建前务必和IT确认:哪些数据有、在哪、更新频率是多少、口径是否清晰?

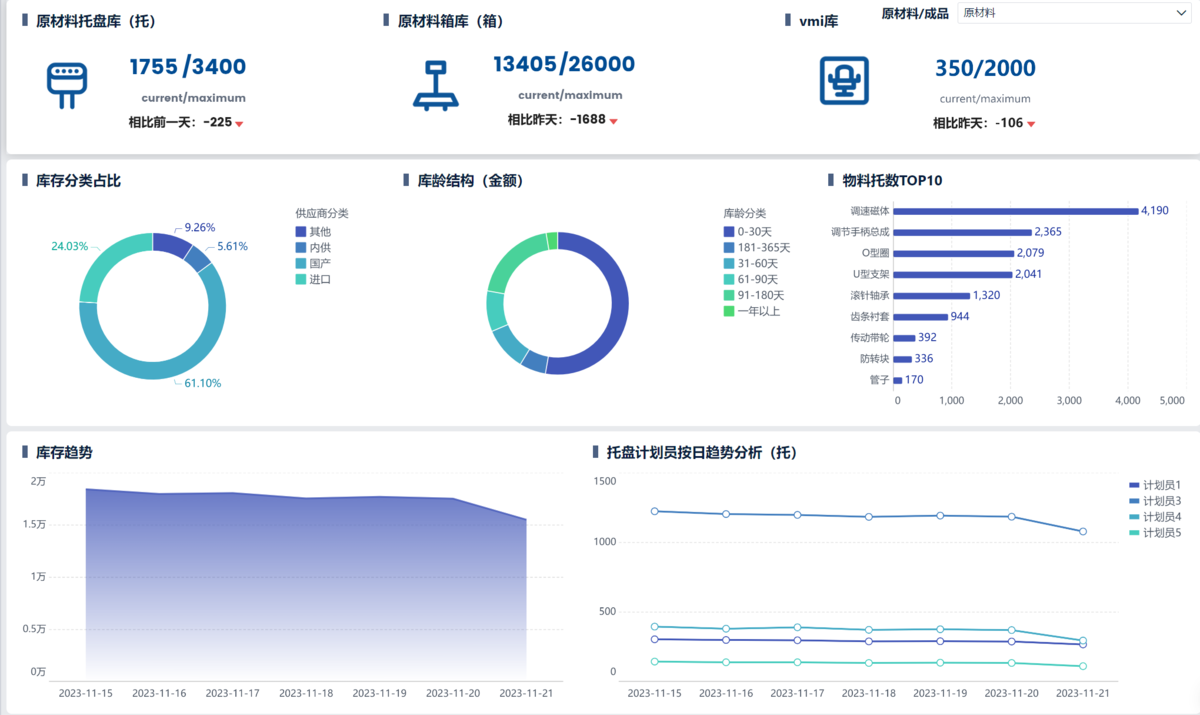

(二)仓储 BI 看板的结构设计(推荐三层架构)

一个好用的BI仓储看板,建议采用“分层 + 分角色”的设计思路。

第一层:仓储总览看板(面向老板/运营总监)

目的:快速掌握仓库运营健康状态,发现结构性问题。

推荐核心指标:

| 指标 | 含义 | 看什么 |

|---|---|---|

| 总库存金额 & SKU数 | 当前库存规模 | 是否积压?SKU是否冗余? |

| 仓库周转率(天) | 平均库存/出库量 | 钱压多久? |

| 动销率 | 出库SKU / 总SKU | 活货占比 |

| 滞销库存金额占比 | 死货占比 | 库存是否健康? |

| 作业人效趋势 | 人均每日单量 | 是否人效低下? |

图表建议:

- 仓库健康仪表盘(库存金额、动销率、滞销率)

- 趋势折线图(近3月出库量 vs 入库量)

- 库区热力图(可视化空间使用、出库频率)

🔹 第二层:作业效率看板(面向仓储主管/调度员)

目的:掌握作业进度、人员效率、异常节点。

推荐核心指标:

| 指标 | 含义 | 用途 |

|---|---|---|

| 拣货完成率 | 拣货单数 / 计划单数 | 判断进度是否延误 |

| 平均拣货时间 | 每单拣货用时 | 判断路径、动线是否合理 |

| 人均拣货件数 | 每人每天拣货数量 | 评估人效表现 |

| 出库差错率 | 错发 / 总发货单 | 判断作业准确率 |

| 作业异常单数 | 异常单据(如丢货、错发、等货)数量 | 快速发现问题点 |

图表建议:

- 班组效率雷达图(各班组比较)

- 人员拣货排行榜(透明绩效)

- 异常单趋势图(按问题类型分类)

- 出库任务看板(红黄绿状态显示进度)

🔹 第三层:问题诊断看板(面向数据分析员)

目的:深入分析问题根因,支持运营优化。

推荐核心分析维度:

| 分析维度 | 分析目标 |

|---|---|

| SKU维度 | 哪些货物滞销?哪些高频? |

| 库位维度 | 哪些库位周转低?是否浪费空间? |

| 路径维度 | 拣货路径长的单据有哪些特征? |

| 时间维度 | 哪些时间段出错率高?是否班组问题? |

| 订单维度 | 哪类订单容易慢?品类/客户/渠道? |

图表建议:

- 库位热力图(结合拣货频率)

- SKU周转矩阵(动销 vs 滞销分布)

- 订单完成时效分布图

- 异常订单明细表(可点击追溯)

(三)搭建技巧与落地建议

图表类型选得好,看板效果翻几倍

| 目的 | 推荐图表 |

|---|---|

| 看趋势 | 折线图、面积图 |

| 看对比 | 条形图、堆积柱图 |

| 看结构 | 饼图、矩阵图 |

| 看空间 | 热力图、库位图 |

| 看进度 | 甘特图、状态灯 |

| 看明细 | 可下钻表格、数据详情页 |

交互体验要“好用”:不是炫技,而是管事

- 鼠标悬浮可显示指标解释(口径清晰)

- 一键筛选维度(比如:只看A库区)

- 异常高亮(红色警示)

- 多端适配(PC + 移动端,适合巡库看)

可持续维护:看板不是一次性图纸

- 每月校验一次指标逻辑;

- 每季度迭代一次看板内容;

- 指定数据分析负责人定期汇报“数据洞察”;

- 看板使用日志追踪:谁在看,怎么看,用了哪些指标做了哪些动作。

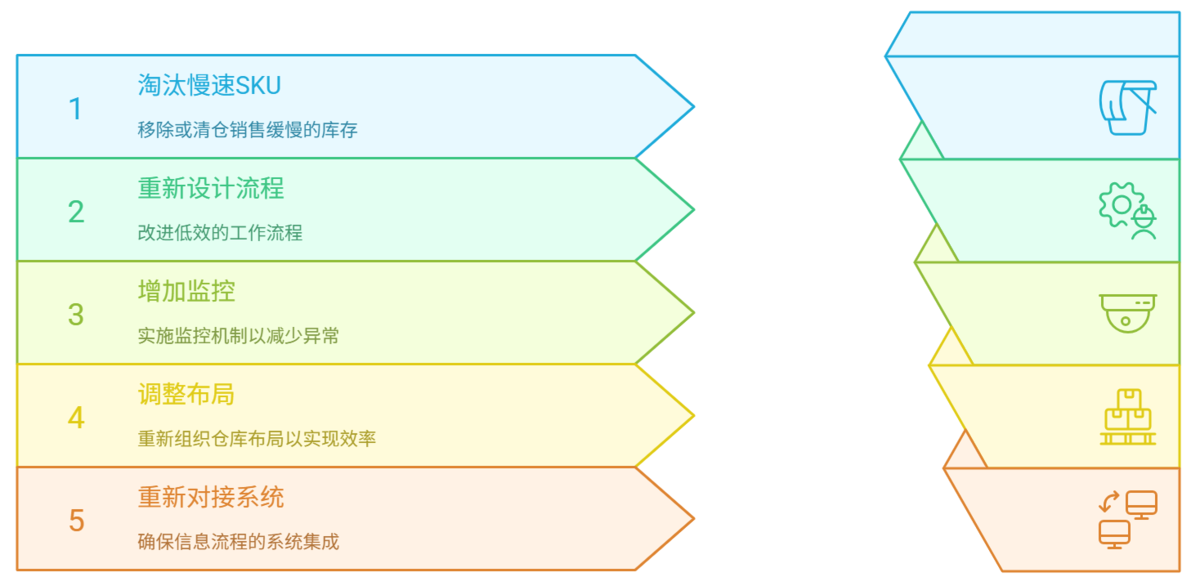

七、仓储分析完了,下一步怎么改?

数据不是“看完就好”,而是为了优化流程,给管理动作提供依据。

优化建议动作:

- 对“动得慢”的SKU做淘汰或清仓;

- 对“效率低”的作业流程重新设计;

- 对“异常频发”的岗位增加监控机制;

- 对“仓位错配”的货品调整布局;

- 对“信息脱节”的流程重新做系统对接。

最后,一定要定期复盘,做一个“仓储改进闭环”,形成制度化动作。

结语:仓储分析做得好,仓库才真正“动”起来

说到底,仓储不是简单的“存东西”,而是供应链的核心节点,是资金周转、客户体验、企业效率的交汇点。

很多企业的仓库之所以效率低、成本高、问题多,不是因为系统差,也不是员工懒,而是缺乏一套“能看清、能分析、能改进”的仓储管理逻辑。

今天我们这一篇,讲透了仓储分析的全流程:

- 仓储效率怎么看?盯人效、看流程;

- 周转结构怎么拆?分SKU、分库区;

- 动线布局怎么优?走得少、错得少;

- 数据指标怎么看?建立可视化看板;

- 问题改进怎么落?形成分析-行动-机制的闭环。

仓储不是“管出来”的,而是分析+优化+机制一步步“跑”出来的。

如果你想让仓库变成企业的“利润区”,而不是“成本坑”,那就别再靠经验拍脑袋,而是要让数据驱动管理、让看板指导决策、让流程推动结果。

从今天开始,动起来,先从你的仓储分析做起。