毛利率又对不上了?财务、销售、生产吵成一团!

毛利率又对不上了?财务、销售、生产吵成一团!

财务看着报表:毛利率从28%跌到22%!但怎么各部门数据总对不上:

- 销售说:“我们销量涨了30%啊!”

- 生产喊冤:“原材料明明涨了15%!”

- 老板追问:“钱到底去哪了?”

毛利率,这个写在利润表最前面的指标,看着就是个简单的百分比,很多人觉得"不就是收入减成本除以收入吗",但其实它藏着企业赚钱的底层逻辑。

今天咱们不绕弯子,就聊清楚这四件事:

- 为什么简单的毛利率,算来算去总对不上?

- 什么才是真正“健康”的毛利率?

- 如何更准确地算出实际毛利率?

- 为什么毛利率高,企业不一定就好?

搞懂这些,你才能真正用毛利率看清企业赚钱的门道,不被数字糊弄。

一、毛利率计算的底层逻辑

要理解毛利率,首先得回到它的计算公式:

毛利率 =(营业收入 营业成本)÷ 营业收入 × 100%

这里的"营业成本"有讲究:

不是所有花钱的地方都算,只包括"直接跟业务相关的成本"。

比如:

- 制造业的原材料、生产工人工资、车间水电费;

- 零售业的进货价;

- 服务业里直接做项目的人员工资。

而”间接成本“都不算在里面:

- 销售提成

- 办公室房租

- 贷款利息

说白了,毛利率反映的是"企业干核心业务本身能不能赚钱"。

如果毛利率长期低于行业平均水平:

企业连覆盖直接成本都成问题,即便大幅压缩销售费用、管理费用,效果也会微乎其微。

相反:

高毛利率的企业才有更多资金去覆盖间接成本,甚至投入研发、扩张市场。

二、毛利率分析的三个"坑"

不少财务人算毛利率,就只会套公式、比大小,却没注意这三个问题,很容易出偏差:

1. 只比"数字大小",不看"行业不一样"

不同行业的毛利率天生就不一样,直接比数字没意义。

比如:

- 白酒行业和超市行业:白酒靠品牌,卖得越贵利润越高,成本增加不多;超市靠走量,赚的是周转的钱,毛利率不可能高。

- 软件公司和制造业:软件一旦开发出来,多卖一份的成本几乎为零;制造业要买设备、进原材料,成本跟着产量走,毛利率自然低。

所以算毛利率,得先找"可比的对象"——同一行业、业务模式类似、客户群体差不多的企业。

2. 只看"当期数",不拆"为什么变"

有家食品企业,第三季度毛利率比上一季度降了3%,财务直接说"是成本涨了",但仔细拆开来才发现:

- 收入:三季度推了低价促销款,原来占销量的20%,现在占到35%,拉低了平均售价。

- 成本:原材料确实涨了2%,但促销款包装简化了,包装成本降了1%。

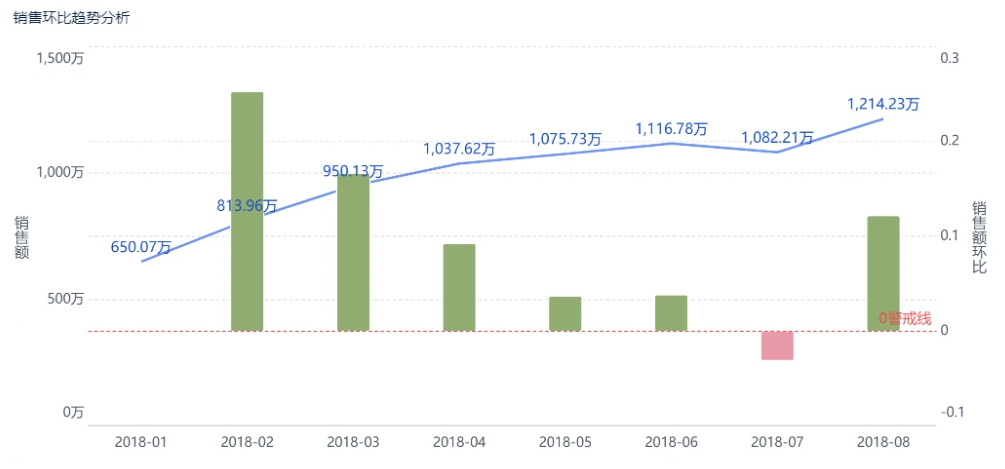

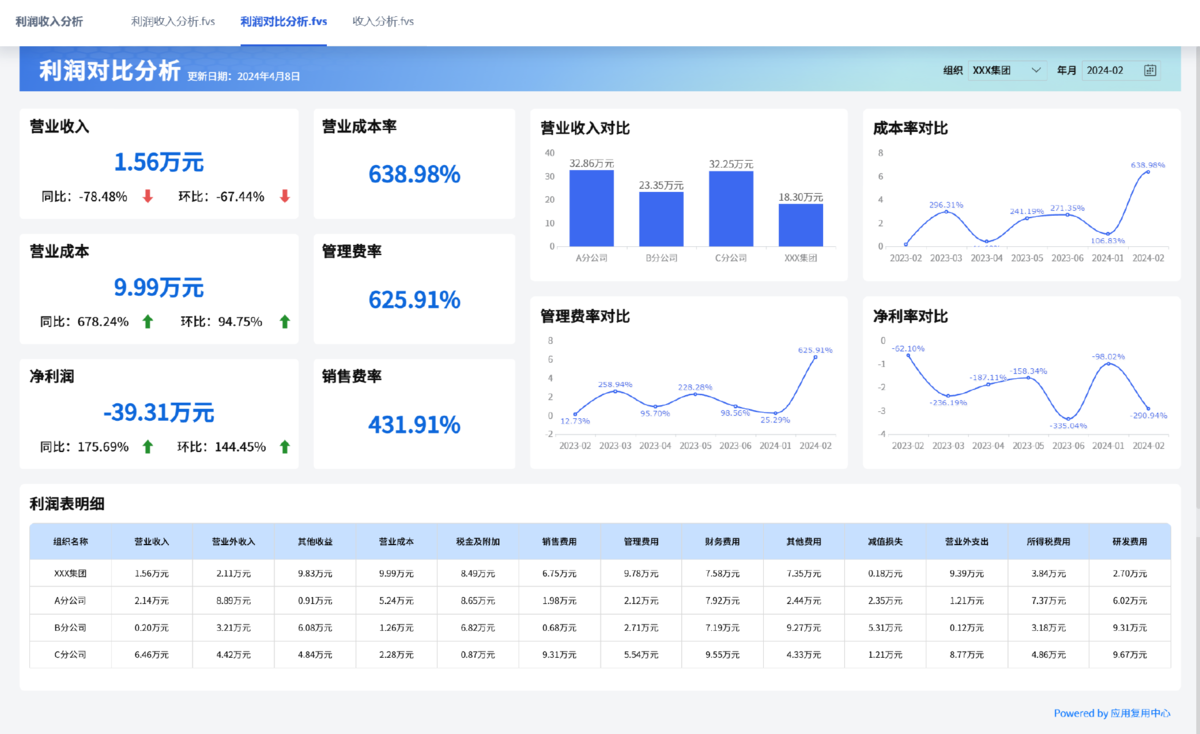

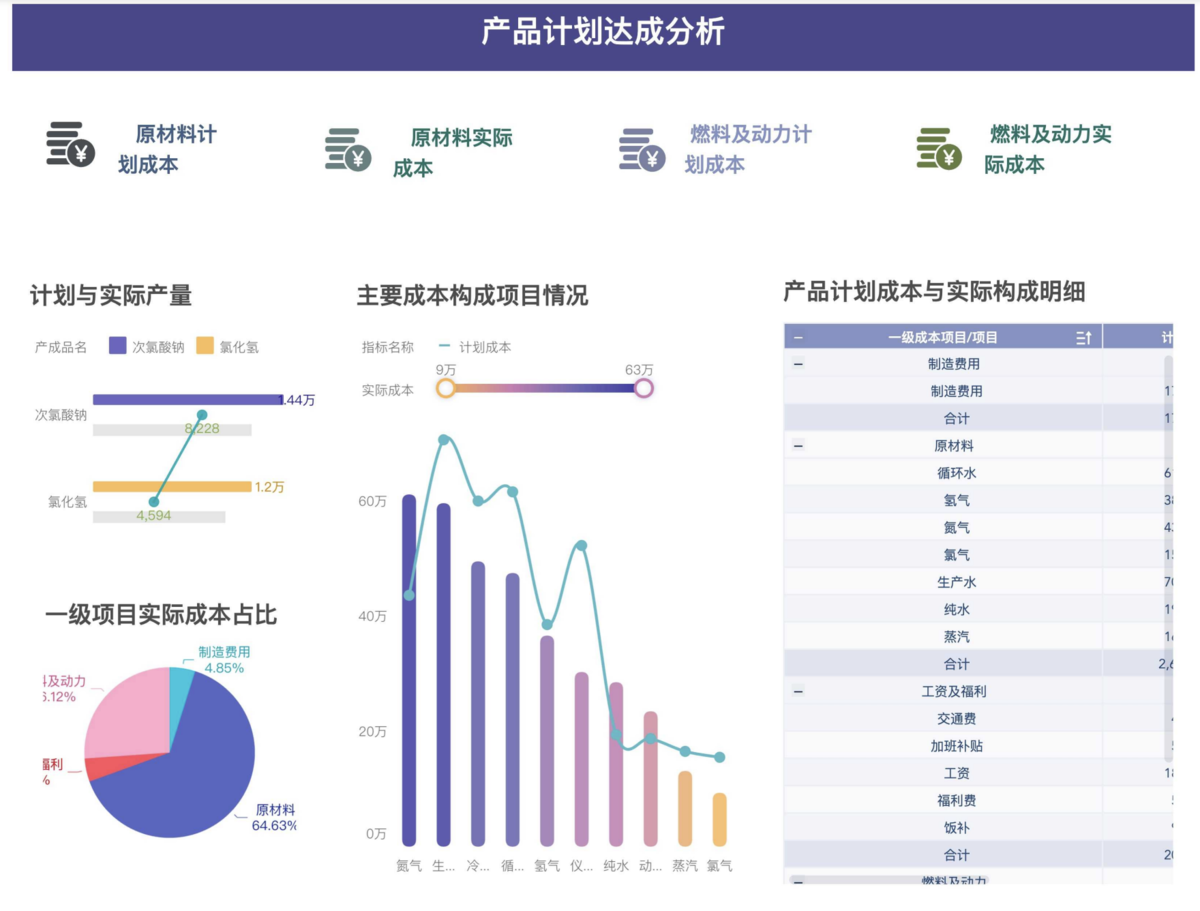

直接搭建一个成本费用看板,逐一拆解每个模块就很清晰了。这张看板也可以直接套用,帮你节约80%的分析时间。等熟练掌握这些分析方法后,再根据企业需求做定制化图表。

这么看:

毛利率下降主要是因为卖了更多低价产品,不是单纯成本的问题。

所以如果只看表面数字,很可能误导决策。

怎么拆才对?

用"因素分析法",把变动拆成"价格影响"和"成本影响"两部分。

公式可以这么拆:

毛利率变动 = [(本期售价 上期售价)× 本期销量 ÷ 本期收入] [(本期单位成本 上期单位成本)× 本期销量 ÷ 本期收入]

简单说,就是:

- 先算因为售价变化对毛利率的影响,

- 再算因为成本变化的影响,

- 最后加起来。

比如:

上面的例子,假设上期平均售价10元,本期因为促销降到9元,销量100件,收入900元;上期单位成本6元,本期6.1元(原材料涨了,但包装降了)。

价格影响:(9-10)×100 ÷900 ≈ -11.1%

成本影响:(6.1-6)×100 ÷900 ≈ +1.1%

总的毛利率变动就是-11.1% 1.1% = -12.2%?

不对,这里还要考虑销量结构的变化。

所以光看公式还不够,得结合产品结构一起分析,才能找到真正的原因。

3. 只信"财务数据",不看"业务实际情况"

有家服装企业,毛利率连续3年都是35%,看着挺好,但现金流越来越紧张。

财务以为"赚钱没问题",深入业务才发现:

- 为了保持高毛利率,一直用进口面料,可消费者其实更想买便宜点的国产面料,东西不好卖,库存越堆越多。

- 经销商那边早就打7折卖了,但企业还按原价算收入,相当于把货压给了经销商,根本没拿到钱。

这种情况下,高毛利率就是"虚的"——收入确认得太激进,客户其实不愿意买单,最后可能变成应收账款收不回,库存也砸在手里。

所以分析毛利率,必须结合业务来看:

- 降价促销了,销量是不是真的涨了?收入增速有没有超过销量增速?

- 成本涨了,能不能通过提价转嫁给客户?售价涨的幅度够不够覆盖成本?

- 高毛利的产品,是不是只靠一两个大客户?万一客户跑了,毛利率会不会大跌?

这些问题不想清楚,算出来的毛利率就是个空数字。

三、如何更准确地计算毛利率

以前手工做账,算毛利率得熬夜翻Excel;现在有了数字化工具,完全可以从"事后算账"变成"实时盯着",效率高多了。

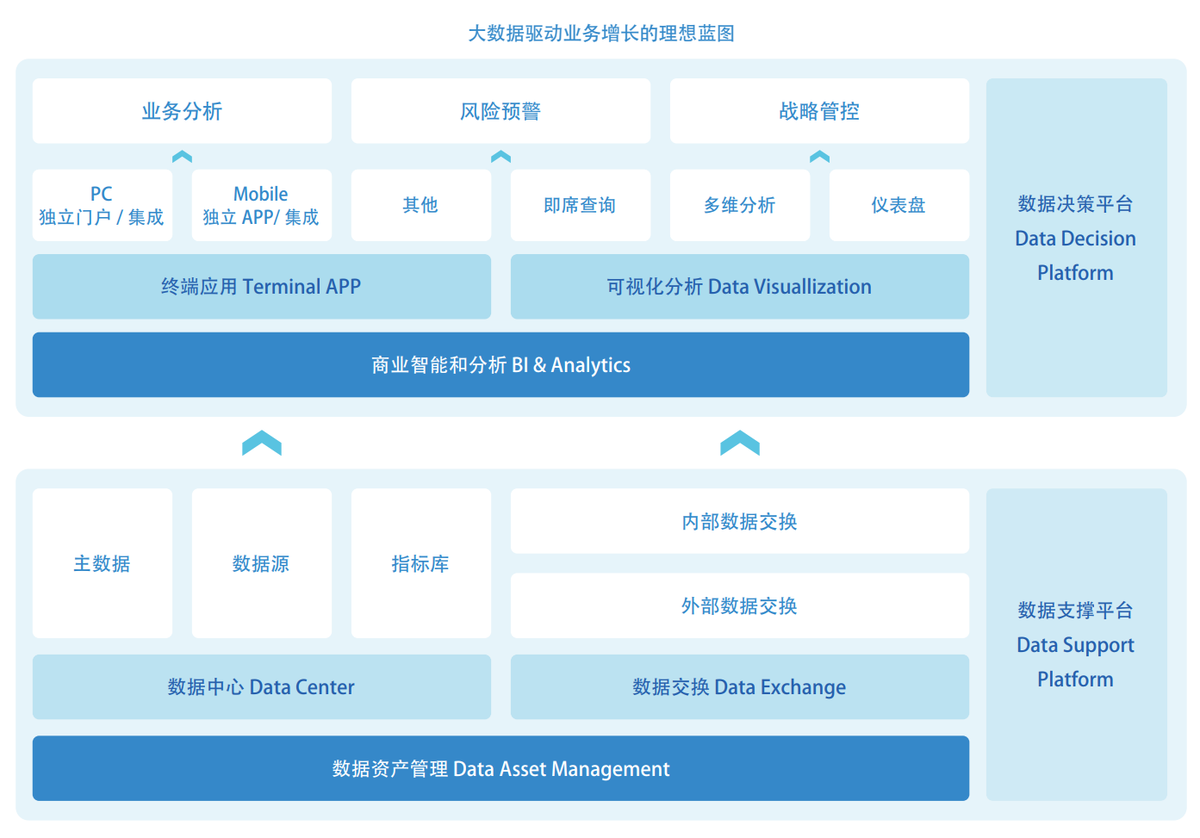

1. 用业财一体化系统,让数据"连起来"

很多时候毛利率算不准,不是公式错了,是数据源头没对齐。

比如:

销售账的 "营业收入" 和生产账的 "营业成本" 统计口径不一样,一个按发货算,一个按入库算,结果自然对不上。

怎么做?

可以用财务分析工具FineBI先把数据源头打通,直接对接企业的 ERP、CRM、MES 等系统。

这样一来:

- 销售的收入数据

- 采购的原材料成本

- 生产的人工与制造费用

都能按"权责发生制" 或 "交付确认"的统一口径抓取到平台上。

而且:

所有数据实时同步,销售一确认收入,生产一更新成本,毛利率会自动刷新,不用再等月底结账,这才叫 "动态准确"。

2. 做维度拆解,搞懂 "为什么对不上"

有时候整体毛利率看起来没问题,但拆开看全是漏洞。

比如:

公司整体毛利率 30%,但某类产品其实是亏的,全靠另一类产品撑着,这种情况手工算很难发现,用 FineBI 搭个看板就能一目了然。

它可以按多个维度拆解:

- 主要成本构成项目情况

- 一级项目实际成本占比

- 产品计划成本与实际构成明细

3. 做动态预警,及时发现 "异常波动"

毛利率偶尔波动很正常,但突然跳升或暴跌,肯定有问题。

你可以:

在平台上设一个 "毛利率波动阈值",比如超过 ±5% 就标红提醒。系统会每天对比当期数据和历史均值、预算值,一旦触发阈值,自动推送消息给财务和业务负责人。

四、毛利率高,企业就一定好吗?

有个常见的误区是:很多人觉得毛利率高就是好企业,其实不一定。毛利率的"质量"比数字大小更重要,得看这三点:

1. 这个毛利率"能不能持续"?

有家生物医药公司,因为一款新药上市,毛利率冲到90%。

但是:

这药的专利2年后就到期了,到时候竞品一出来,毛利率可能跌到30%。

所以:

这种靠短期机会撑起来的高毛利率,不算真本事。

而像茅台,毛利率91%,是因为品牌在那,消费者认这个价,能持续二三十年,这才是真的强。

2. 毛利率和"现金流、周转"能不能匹配?

前面说的那个服装企业,毛利率35%却缺钱,就是因为利润没变成现金。

这时应该:

算个"净现比",公式是经营活动现金流净额÷净利润。

如果长期低于1,说明利润是虚的,可能有应收账款收不回,或者库存太多,得赶紧想办法。

3. 毛利率变动是"主动调的"还是"被动降的"?

如果主动降低毛利率:

目的是抢市场份额,增加销量和市占率,后面靠规模效应降成本,利润是能补回来的。

但如果是被动降的:

就危险了,说明企业没能力把成本转嫁给客户,很可能越做越亏。

总结

财务的价值不是把毛利率算得多精确(当然这很重要),而是能透过这个百分比,告诉老板:

- 我们到底在哪儿赚了钱?

- 钱又真实流向了哪里?

- 下一步,怎么干才能更赚钱、更健康?

算准毛利率是基础,看懂它背后的业务干得好不好,才是硬道理。下次再为毛利率吵架时,希望你能用这些思路,把账真正“算明白”!