说真的,现在大家天天讲“数据分析”,但真到业务现场、写报告的时候,很多人一拿到数据就懵了。

说真的,现在大家天天讲“数据分析”,但真到业务现场、写报告的时候,很多人一拿到数据就懵了。

常见的画风是这样的:

- “我们这个月用户增长不好!”

- “数据看了,但也没看出啥问题……”

- “老板问为什么这个产品卖得差?我……先拉个图看看吧。”

你看,数据拉出来了,图也画了,但讲不出结论,更别说给建议。

问题不在你不会操作Excel、不懂SQL,而是没有用好“思维框架”。

一、啥叫“数据分析思维框架”?

很多人一听“思维框架”这词,就感觉是高大上的东西,像MBA课堂才会讲的。其实真不是。

用最简单的话说:

数据分析思维框架 = 你面对一个问题时,怎么一步步想清楚的套路

这个套路,不是凭感觉来,而是有规律、有顺序、有步骤。

举个例子你就懂了:

场景:老板说,最近订单量怎么掉了?

这时候,很多人第一反应是:

“我拉一下表,看看数据。”

但你拉了半天可能还是没法解释为啥掉了,因为你没有一个“分析的方向”,没有一个方法来一步步缩小排查范围。

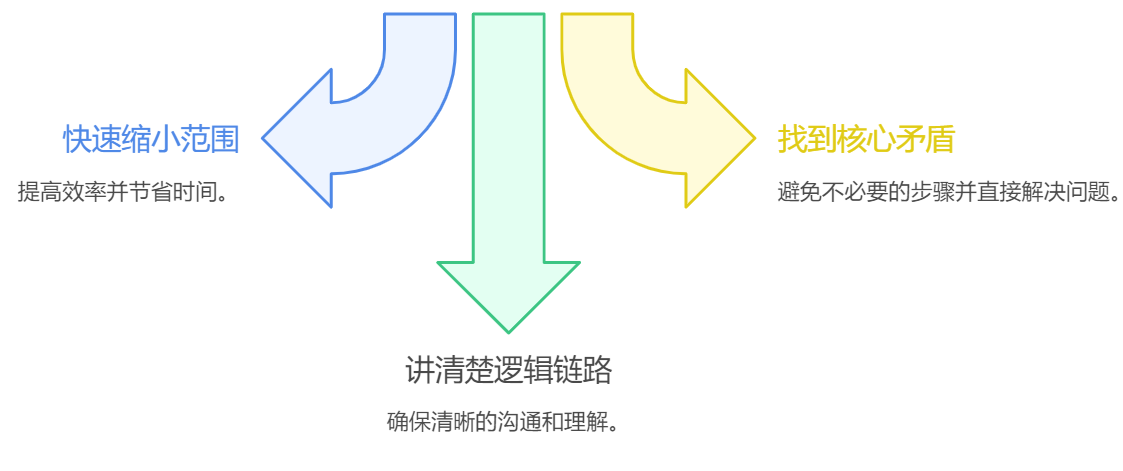

为什么有框架特别重要?

- 能快速缩小范围(提高效率)

- 能找到核心矛盾(不走弯路)

- 能讲清楚逻辑链路(让别人听懂)

一句话总结:

框架不是让你显得聪明,而是让你做事不再靠猜。

二、工作中常见的五种数据分析思维框架

我们常说“工欲善其事,必先利其器”。数据分析这件事,不是只靠工具和技术,更要有脑子里的“分析利器”。

这5种框架,基本能覆盖大部分职场场景。我们一个个来说。

1. 拆解法(也叫结构化思维)

核心思想:一个问题拆成几个子问题,各个击破。

比如:

问题:我们这个月的销售额为什么下降了?

你别上来就乱猜,要拆:

- 是用户少了吗?(看访客数、注册数)

- 是转化率下降了吗?(注册到下单)

- 是客单价下降了吗?

- 是复购率变差了吗?

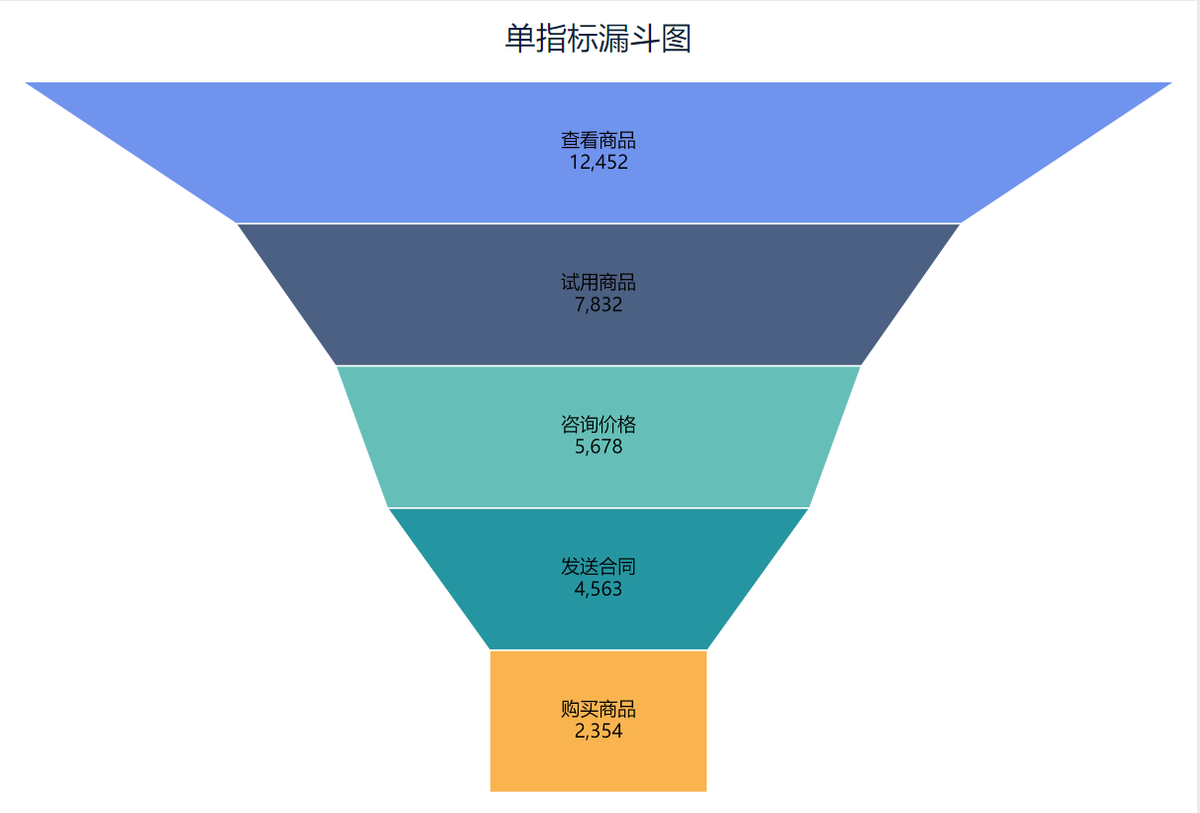

🔧 应用工具:

- 指标拆解图(比如销售额 = 访客数 × 转化率 × 客单价)

- 漏斗分析(一步步看用户流失在哪)

这种思维特别适合电商、增长、运营等岗位。

2. 环比-同比-对比法(对比分析法)

核心思想:通过“差异”,找出变化和异常。

同比发展速度主要是为了消除季节变动的影响,用以说明本期发展水平与去年同期发展水平对比的相对发展速度。

环比表示连续2个统计周期(比如连续两月)内的量的变化比。

有数据别光看一个数字,要比!

- 环比:和上个月比,趋势怎样?

- 同比:和去年同月比,季节性影响大吗?

- 分组对比:是不是有某个渠道特别差?

计算公式:

同比:(本期销售额-去年同期销售额)/去年同期销售额

环比:(本期销售额-上个周期销售额)/上个周期销售

例子:

本月新用户数 8000,看起来还行? 但上个月是 1 万,同比去年是 1.5 万,说明其实掉得很厉害!

这种方法适合老板提问时快速判断:“这个数据到底好不好?”

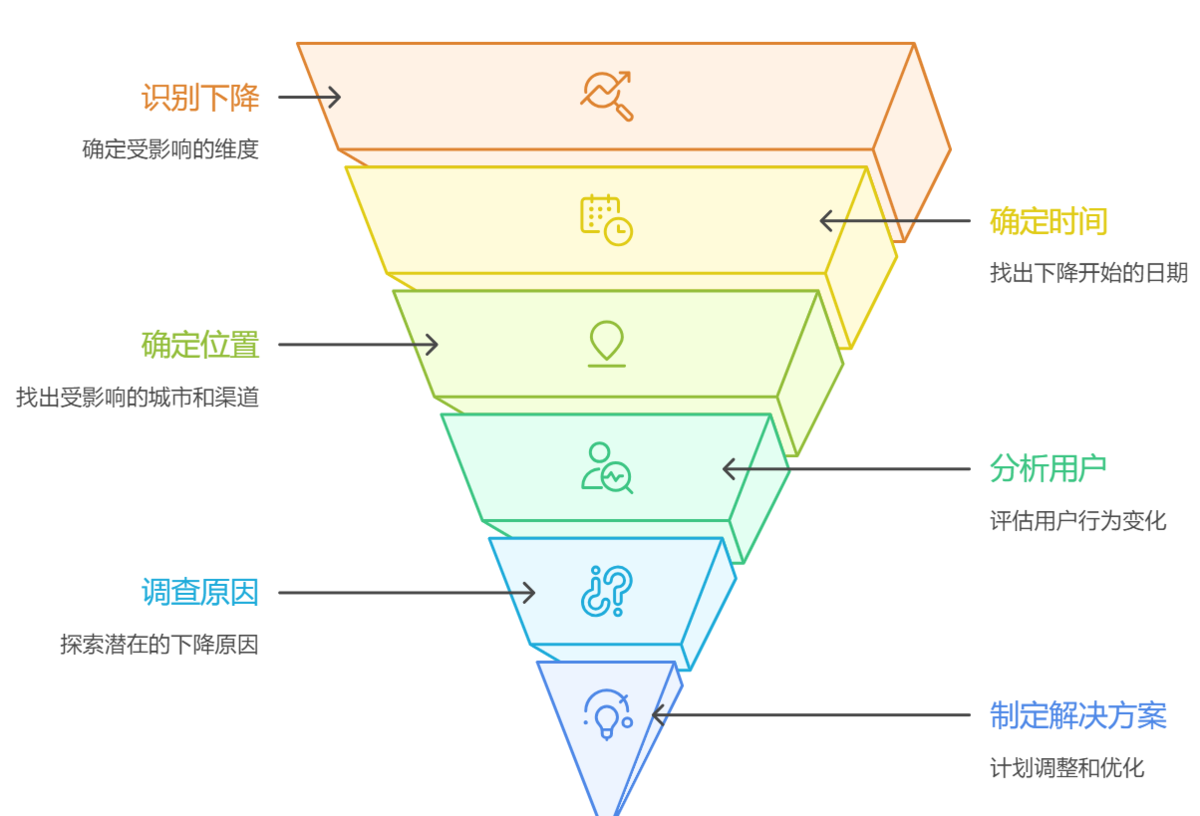

3. 5W1H 框架(问题导向法)

核心思想:从业务问题出发,挨个问清楚。

也就是:What / Why / Where / When / Who / How

举个例子:

产品A这个月下单数暴跌,怎么分析?

- What:下降了哪些维度?订单?活跃?转化率?

- When:哪天开始下滑的?是周末还是工作日?

- Where:在哪些城市、渠道、页面?

- Who:是新用户少了?老用户不活跃?

- Why:是页面崩了?有bug?竞品打价格战?

- How:准备怎么调整?促销?优化页面?

这个框架适合在业务会议里理清问题,帮你说清楚“我们怎么一步步排查的”。

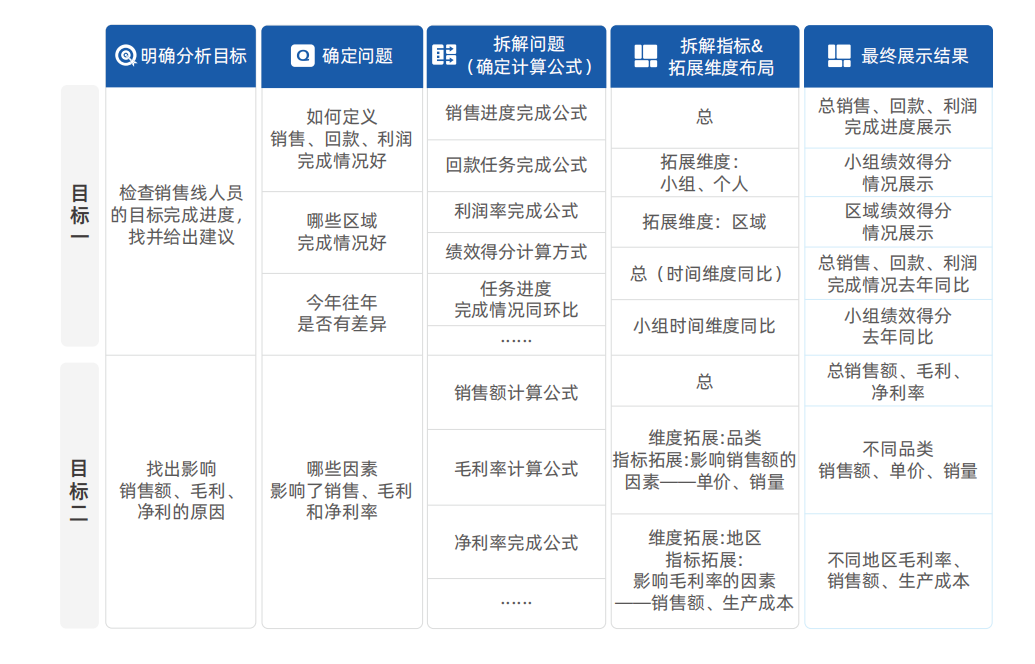

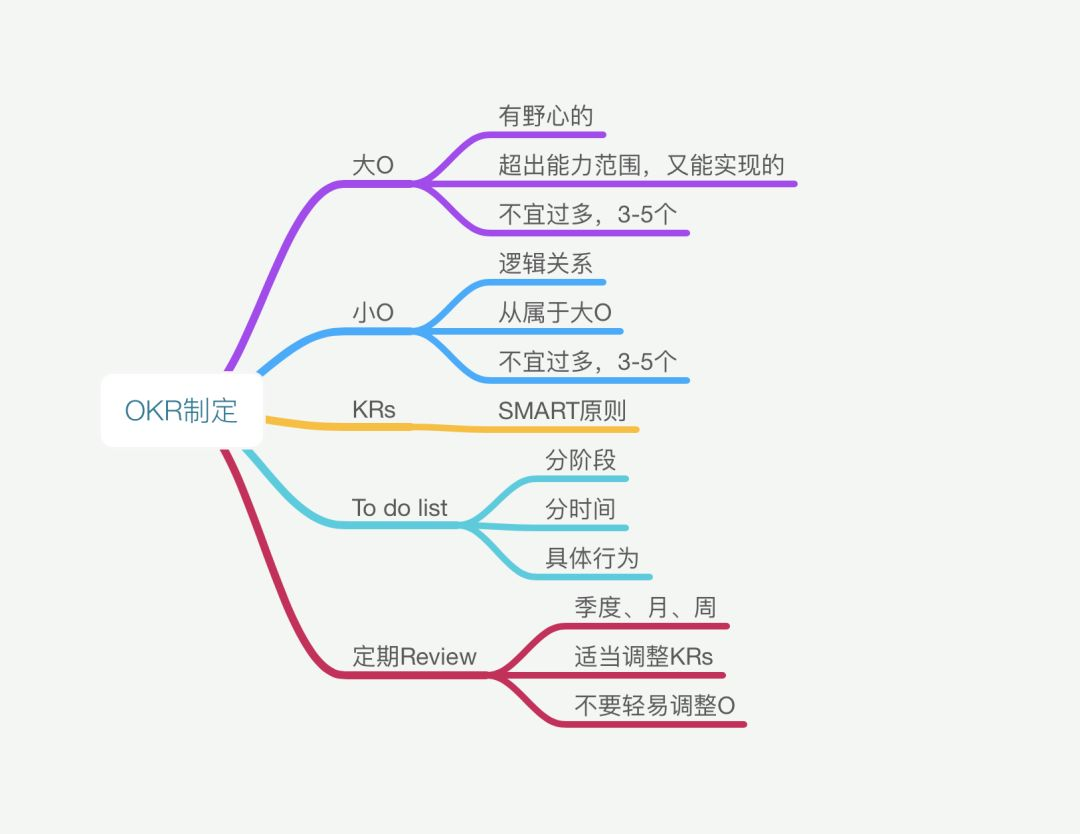

4. 目标-指标-行动闭环法(OKR拆解法)

核心思想:把目标拆成能衡量的指标,再反推行动。

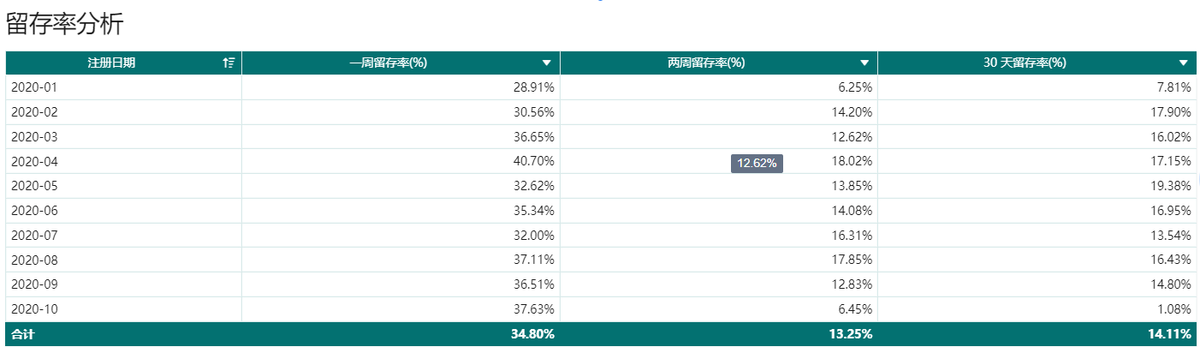

比如,目标是:“提升用户留存率”

你可以拆成:

- 留存率提升目标:从 30% → 40%

- 指标:次日留存、7日留存

- 行动:推消息唤醒?加新功能?优化登录流程?

这个方法特别适合分析战略性项目的效果。避免空讲目标或空做功能。

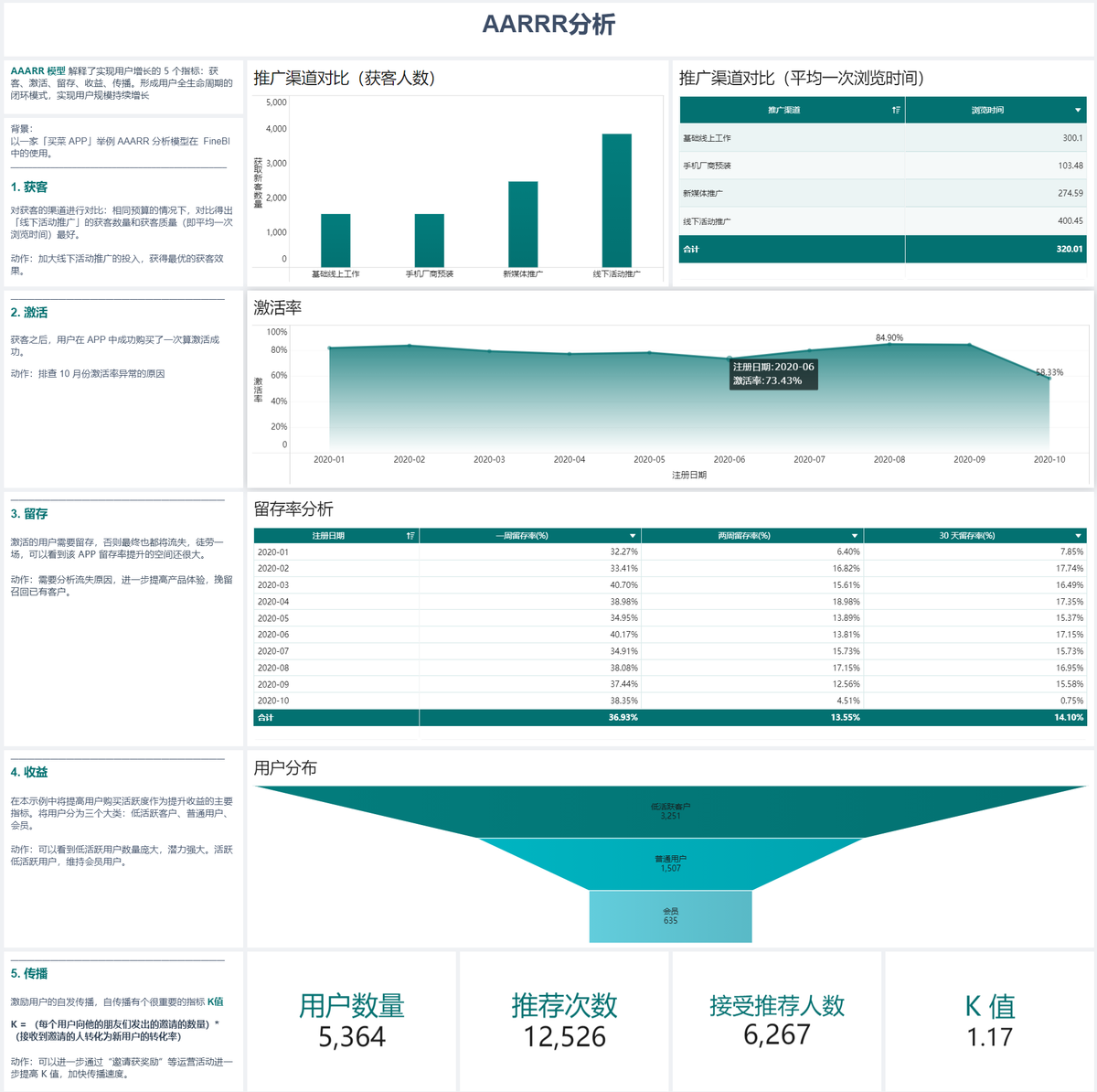

5. AARRR 模型(增长分析框架)

AARRR 模型又叫海盗模型,是用户运营过程中常用的一种模型,解释了实现用户增长的 5 个指标:获客、激活、留存、收益、传播。

从获客到传播推荐,整个 AARRR 模型形成了用户全生命周期的闭环模式,不断扩大用户规模,实现持续增长。

具体包括:

| 阶段 | 问题 | 常见指标 |

|---|---|---|

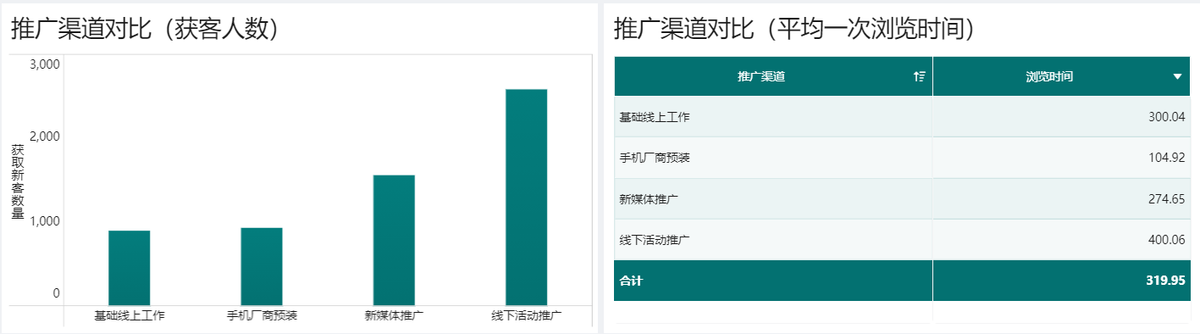

| Acquisition(获取) | 用户从哪里来的? | 渠道、投放、点击率 |

| Activation(激活) | 初次体验好不好? | 注册率、首单率 |

| Retention(留存) | 留得住吗? | 留存曲线、活跃用户数 |

| Revenue(变现) | 花钱了吗? | 客单价、LTV(用户生命周期价值) |

| Referral(传播) | 会推荐吗? | 邀请率、转介绍 |

这个适合做用户增长、产品分析、运营策略时用,能从全流程找问题。

三、几个“常见场景”下,怎么选用这些框架?

场景1:老板突然问——“这个数据为什么掉了?”

背景:

- “我们本月DAU掉了!”

- “订单怎么少了一半?”

- “这个页面转化率比上个月差好多?”

推荐框架组合:

- 拆解法(结构化分析)

- 对比分析法(环比 / 同比 / 分组)

- 5W1H 问题排查法

分析流程示意:

- 先拆解问题(结构化) 举例:订单数 = 流量 × 转化率 × 客单价 逐个检查,是流量掉了?还是转化率变差了?

- 做横向对比和趋势对比 和上个月对比(环比) 和去年同期比(同比) 拆不同产品线 / 地区 / 渠道(分组)

- 带着5W1H去排查原因 When:从哪天开始掉的? Where:哪个页面?哪个渠道? Who:新用户?老用户? Why:有没有投放、系统bug、竞品打折?

场景2:你要向老板或同事汇报某个项目/活动效果

背景:

- “618活动做完了,我们来复盘下”

- “上周的推送带来了多少新增?”

- “我们这个新功能上线一周了,数据咋样?”

推荐框架组合:

- OKR目标-指标-行动闭环

- AARRR模型(如果是增长/产品)

- 对比分析法(对照实验组 vs 对照组)

分析流程示意:

- 先还原目标(Objective)和关键指标(KR) 比如:“提升注册量” → 看注册人数、新用户成本

- 把结果拆成“全流程链路”来看 活动拉新 → 页面点击 → 注册 → 下单 → 留存

- 多做对照 活动用户 vs 普通用户留存率 推送前 vs 推送后的变化

场景3:产品/运营在做用户留存分析,想找增长突破口

背景:

- “我们用户怎么留不住?”

- “有没有可能提升次日留存?”

- “哪个环节流失最严重?”

推荐框架组合:

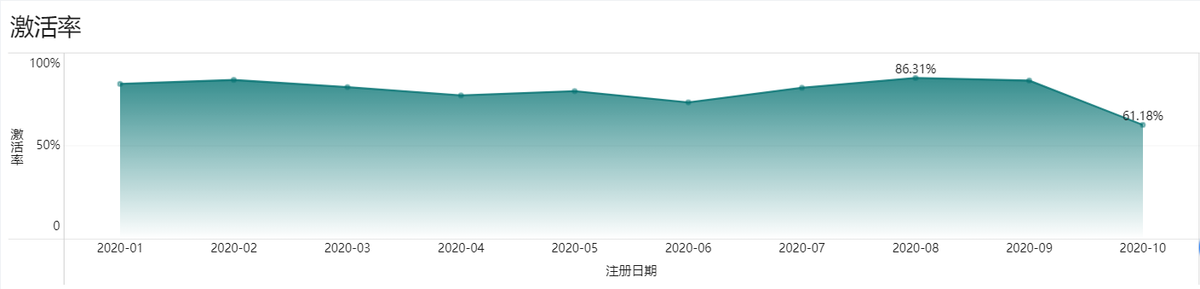

- AARRR增长模型(找短板)

- 分群 + 对比分析

- 留存曲线 +生命周期LTV分析

分析流程示意:

- 用 AARRR 框架扫一遍全流程 发现问题集中在 Activation(激活)阶段 用户注册后没有下一步引导

- 做分群分析 新用户 vs 老用户留存差别? 不同渠道来的用户留存差别? 不同注册方式(手机号 vs 微信)表现?

- 绘制留存曲线、计算用户LTV 哪些群体是“高价值用户”? 哪些类型容易流失?能否补救?

场景4:领导要你做一个“专题数据分析报告”,内容不限

背景:

- “做一个老用户行为洞察”

- “看看哪个城市的订单转化率最高”

- “我们哪类客户最有价值?”

推荐框架组合:

- 结构化拆解(先定义“什么是价值用户”)

- 多维对比分析

- 聚类分群 + 用户画像分析

分析流程示意:

- 定义问题的核心指标 比如“价值用户”可以用订单频次 + 客单价 + 留存时长定义

- 拆成多个维度做交叉对比 年龄 / 地区 / 渠道 / 活跃度 / 设备类型

- 分群聚类做用户画像 哪类人买得多?买得快?常复购?常退货?

场景5:你是数据分析师,老板让你支持其他团队提需求

背景:

- 市场部:“帮我看看上次活动效果”

- 产品部:“我们要测试个新按钮,帮我分析一下用户点击率”

- 客服部:“这周用户投诉为什么突然多了?”

推荐框架组合:

- 5W1H 问题澄清法

- 结构化拆解法(定义指标)

- OKR目标拆解(你要知道对方到底想做什么)

分析流程示意:

- 先和需求方确认清楚问题和目标(用5W1H) 是长期优化,还是一次性问题排查? 看什么指标?结果用于啥决策?

- 搭建分析结构框架 把业务语言转成数据指标语言 设计字段、表结构、分析维度

- 输出分析报告 + 数据图表

四、如何把这些思维“用顺”?

说实话,很多人卡在“看不出重点”“讲不清逻辑”,问题不在框架,而在使用方式。

给你几个实操建议:

1. 问题导向优先,不要一上来就拉全量数据!

比如,老板说“最近订单少了”,你就别拉全公司全年的报表,而是问:

- 哪个业务线?哪个时间段?

- 是转化率掉了,还是渠道没量了?

让分析有焦点。

2. 先画草图、先搭框架,再拉数据

用A4纸手画也行,比如:

销售额 = 流量 × 转化率 × 客单价 = 10000 × 5% × ¥200

你就知道该拉哪些字段、该问哪些问题。

3. 描述问题时,别只讲“数据变了”,要讲“为什么变了”

比如:

❌ “留存率掉了 10%”

✅ “留存率掉了 10%,主要是安卓端更新后闪退率升高,导致用户流失”

4. 报告结构建议用“金字塔结构”

即先说结论,再说原因,再上数据:

“本月销售额下降 20%,主要是渠道A断量,导致流量下降。具体如下……”

而不是一上来就堆图表和SQL。

5. 多做“对比 + 分群”分析,别只看总值

- 新老用户留存差别大不大?

- 不同城市的订单量差距?

- 活动用户 vs 普通用户,有多大差异?

数据的魔鬼都藏在对比里。

五、最后讲讲“数据分析的3个误区”

很多新手会踩这些坑:

1. 数据分析=画图出报表?

错!真正有价值的是解释变化、给出建议、辅助决策。

不然你做的只是“数据搬运工”。

2. 框架很多,但没有结合业务用?

看了很多模型、流程图,但真到了业务里不会用,那就是“纸上谈兵”。 每个分析动作都要问一句:这能帮业务做什么决策?

3. 把“数据好看”当目标?

别被“增长曲线很漂亮”骗了,数据分析最终是解决问题、提升效益、控制风险。 漂亮的图表不等于好结果。

写在最后:别再把“数据分析”想得太复杂了

很多人一提“数据分析思维框架”,就容易往“高大上”走,总觉得要掌握很多理论模型、统计方法、算法工具,才算入门。其实真不是这样。

数据分析的第一步不是建模,而是“想明白问题”。你得先知道“我为了解决什么事”,再看“我手里有什么数据”,最后才是“我该用什么方法”。

这篇文章讲了几个常用框架,说到底,都是帮你把一团乱麻的问题理清楚的“思维工具”。

所以,不要怕框架太多、方法太杂,挑适合你业务场景的用起来,先能用、再用好、最后用精,这才是分析真正的落地路径。