说句实话,现在做供应链、做运营、做物流管理的,每天最头疼的就是一个问题:

说句实话,现在做供应链、做运营、做物流管理的,每天最头疼的就是一个问题:

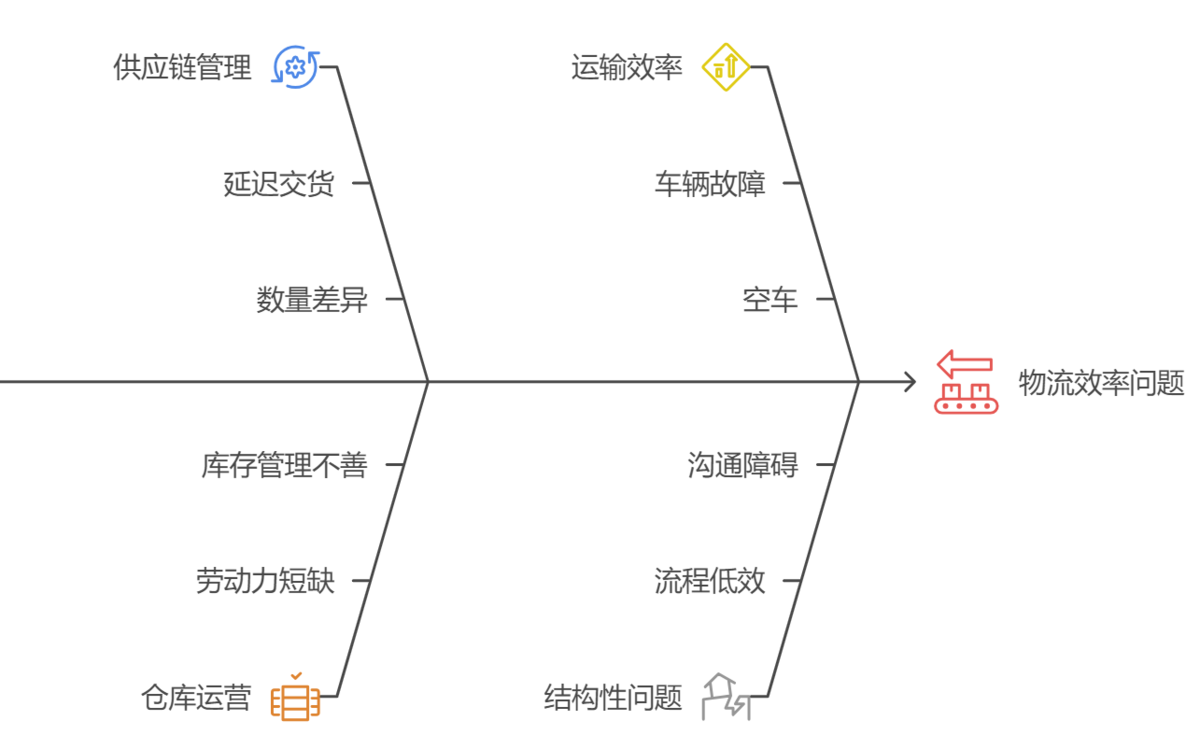

“我们物流到底哪里出了问题?”

可能是客户投诉说“收货慢了”,也可能是财务抱怨“物流成本太高”,再不济也是仓库那边天天喊“发不完”“找不到货”“车还在等”……

问题很多,压力很大,但你真问一句:“有没有一份完整的物流分析?”

很多人要么说不清,要么就给你一堆表格,一堆KPI,什么订单、库存、运费、车次……全拉出来了,但你看完了还是不知道问题在哪、该改哪里。

说白了,不是没数据,是不知道怎么分析。

所以,今天本文就来从头讲一遍:物流分析到底应该怎么做?

不搞那些高大上的理论,也不只是讲单点,而是从“仓”到“运”,从“操作”到“决策”,把物流分析这事儿讲透。

一、为什么说物流分析,不是只分析“运费”?

很多人听到“物流分析”,第一反应就是:“是不是就是算算运费占比?”、“能不能帮我砍点快递价格?”……

这确实是物流分析的一部分,但真要讲“物流分析”这四个字,它的范围其实远大于你想的:

物流分析 ≠ 运费分析,真正的物流分析,是供应链效率和成本的综合体检报告。

它要解决的是这几个问题:

- 货是不是按时、按量、按成本流动起来了?

- 仓库是不是“货等人”“人等货”的情况多?

- 运输是不是“路上出问题多”“空车跑一堆”?

- 整个物流链条,是不是哪一段出了结构性问题?

所以我们要看的,不只是“运费多少钱”,而是整个“货物在供应链中怎么流”的过程,这包括:

- 入库 → 存储 → 拣货 → 出库(仓储环节)

- 配载 → 发运 → 到货 → 签收(运输环节)

这才是“从仓到运”的全流程分析思路。

二、物流分析要分哪几个模块?

很多人做物流分析的时候,习惯把所有问题都往一个Excel里怼:

什么发货量、运费、出入库效率、签收率、仓库人效、运输时效、客户满意度……统统往里加。

结果呢?

- 做得很辛苦,但看的人一脸懵;

- 问题点分不清是谁的责任;

- 每个指标都“有点问题”,但又不知道该改哪一段。

为什么?

因为物流不是一个点,而是一条线;不是一个环节,而是一串环节组合。

仓库干仓库的事,运输干运输的事,中间靠节点衔接,环环相扣。

所以我们做分析时,不能一锅炖,要分板块、分角色、分维度地分析,才有意义。

第一板块:仓储分析 —— 货进得快、放得好、找得着、出得准

仓储是整个物流链条的“起点”和“中场”。如果仓储端出问题,后面再怎么调度也白搭。

仓储分析要解决这几个核心问题:

| 分析维度 | 主要问题 | 核心指标举例 |

|---|---|---|

| 入库效率 | 到货之后多久入库?有堵车吗? | 平均入库时长,到货延迟率,装卸作业时间 |

| 存储结构 | 仓库是不是被冷门SKU占满了? | 库容利用率、ABC分类占比、存储结构图 |

| 拣货效率 | 拣货是不是老绕路、找不到货? | 拣货路径平均长度、人均拣货单量、错捡率 |

| 出库表现 | 出库是否准时?操作是否规范? | 出库正点率、出库异常率、装车等待时间 |

| 人力利用 | 仓库是“人太多”还是“人不够”? | 单位人效(件/人/小时)、人岗匹配度、作业饱和率 |

包括:

- 库容利用率:仓库是不是放得合理,有没有压着没动的死货?

- 库存周转率:货在仓里转得快不快?是活水还是死水?

- 拣选准确率:拣货错不多?客户投诉是不是都是这出的锅?

- 出入库效率:一单从下单到出货,要几分钟?有没有堵在某个环节?

仓储分析的关键在于:

- 找出“瓶颈环节”

- 优化“货位布局”

- 提高“拣货效率”和“人力利用率”

第二板块:运输分析 —— 货要送得对、送得快、送得省

运输是物流中最外露的一环,客户体验、成本高低、服务稳定,全靠运输这一环撑着。

运输分析的核心在于 成本、时效、稳定性、可控性。

| 分析维度 | 主要问题 | 核心指标举例 |

|---|---|---|

| 配载能力 | 配车是否合理?有无空载浪费? | 装载率、配载准确率、拼车率、单车承载均重 |

| 运输时效 | 是否按承诺时间送达?时效波动大吗? | 平均运输时长、准时率(OTD)、线路波动性指数 |

| 成本结构 | 哪段成本最高?能优化吗? | 单票运费、干线占比、最后一公里费用占比、返程空载率 |

| 承运商表现 | 哪家物流商服务好?哪家经常掉链子? | 承运商准时率排名、签收率、投诉率、丢损率 |

| 异常处理 | 延误、破损、退货处理得及时吗? | 异常响应时间、关闭率、重复异常复发率 |

包括:

- 订单准时率(OTD):客户说3天到,你真能3天内到吗?

- 运输成本结构:哪段费用最重?干线?落地?返程空车?

- 签收完整率:有没有货损?有没有丢件?有没有“未签收却结算”的异常?

- 运输时效分析:每条线路平均耗时是多少?高峰期波动有多大?

运输分析的重点是:

- 减少延误和损耗

- 控制运费结构

- 优化线路配置(比如区域合并发货、跨区域调拨)

第三板块:节点协同分析 —— 每一环衔接是否顺畅?

物流分析不能只看“仓”和“运”两个点,中间的“衔接”环节,往往是隐性成本和问题高发地带。

比如:

- 仓库准备完了,司机还没来;

- 司机到了,货还没打包完;

- 货到了分拨中心,但没有及时扫描入系统;

- 转运过程丢件却没人追责……

这些就属于“节点协同”出问题。

常见协同节点:

| 节点位置 | 问题表现 | 分析维度 |

|---|---|---|

| 仓 → 干线 | 装车等待时间长,排队乱,延误出车 | 出库延误分析、预约执行率 |

| 干线 → 分拨 | 到站后未及时卸货,系统未同步数据 | 到货与扫描时间差、卸货超时率 |

| 分拨 → 配送 | 落地配载效率低,末端混乱 | 配载响应时间、末端配送时效 |

节点分析的作用:

- 查出“不是你干得不好,而是前面卡了你”

- 建立“联动机制”和“节点KPI”,让全链条高效

第四板块:时效波动与高峰预测分析 —— 不能只看均值,要抓“波动”

很多企业只看“平均运输时效”“平均出库时间”,但实际业务里真正让人崩溃的是“波动”。

比如:

- 平时出库1小时,到了双11,出库要3小时;

- 平时送货3天,节假日能拖到5天;

- 有些SKU在促销期变成爆款,结果仓储根本反应不过来……

所以我们还要做一个特别重要的分析模块:波动分析 + 高峰预测。

| 分析目标 | 举例方法 |

|---|---|

| 找出波动源头 | 用箱型图分析不同线路、SKU、仓库的服务波动性 |

| 预测高峰来临 | 分析历史促销/节假日/新品上线前的订单曲线 |

| 制定预案 | 提前部署备货、外包产能、增开分仓或虚拟发车点 |

每月、每周、每天,其实都有节奏。物流分析要看:

- 哪些时段爆单(是否提前做调拨?)

- 哪些线路易爆仓(是否需要调整仓网?)

- 哪些班组处理速度慢(是否培训或人岗调整?)

越是一流的物流企业,越不是“拼效率”,而是“控波动”,把最难的日子撑过去,才是真本事。

第五板块:异常追踪分析 —— 小问题如果不盯,就会变成大事故

物流出错是常态,真正优秀的是能快速发现并闭环。

这部分建议单独做一个“异常分析模块”,包括:

| 异常类型 | 追踪维度 |

|---|---|

| 延误异常 | 原因分类(仓→人→运→客户→天气) |

| 丢损异常 | 丢货环节定位、责任方、赔付情况 |

| 系统异常 | 数据延迟、扫描未上传、重复打单等问题 |

| 重复问题 | 同一SKU、同一客户多次发生异常? |

很多企业看报表的时候,看一切都挺正常,其实底下“异常一堆”:

- 订单延误的真实原因(是调度?仓库?司机?客户?)

- 客户投诉最多的是哪一段?

- 哪类SKU出错率最高?

- 哪些供应商发货频繁滞后?

这些就是“问题看板”要盯住的。

异常分析必须闭环追责,最好用看板挂出来,“谁的问题,今天必须回应”。

四、如何用 BI 系统把物流分析落地?

数据分析,不是为了“看个热闹”,而是为了让人“看了就知道问题在哪、下一步该干嘛”。

如果你还只靠 Excel 拼图做物流分析,那效率和精度都很难支撑复杂业务。

推荐做法是:用 BI 工具+ 数据中台,把物流分析做成“可视化+可追踪+可操作”的监控体系”。

你可以设计一张“物流监控总看板”,覆盖四大模块:

1、仓库运营模块 —— 看“货是不是出了问题、人是不是干得顺”

仓储模块建议关注效率 + 准确率 + 人效,典型字段如下:

推荐指标维度:

- 当日出库订单数:可以按小时趋势图,判断是否集中爆单

- 出库完成率 = 实际出库数 / 计划出库数

- 人均拣货单数 = 拣货单总数 / 出勤人数

- 拣货平均时长 = 从系统接单到拣完货的时间

- 出错率排行(按人):拣错率 / 总拣货量,辅助绩效

- 货位利用率:热销品是否布局合理,是否高频SKU离打包区太远

- 作业瓶颈识别:哪个时段/流程容易堵单

BI 看板设计建议:

- 折线图展示出库节奏,红区标注“异常波动”

- 条形图按班组/拣货人展示出错排行

- 卡片图实时显示当前拣货进度、人均效率

使用场景:

- 班前会快速对齐“今天拣货量任务”

- 主管根据错误率安排复训或优化货位

- 仓库主管可看人效数据调整排班

2、运输监控模块 —— 看“货送得准不准、快不快、花钱多不多”

运输模块关注的核心是发运量、时效、运费和稳定性。

推荐指标维度:

- 当日发运订单数(可按线路、区域、承运商维度拆)

- 时效达成率(OTD):按客户承诺时效是否兑现,可设红线警告

- 平均运输成本 = 总运费 / 发运单数,可按线路 / 城市 / 承运商维度下钻

- 装载率趋势:是否拼车充分,是否经常“空跑”

- 空驶率:是否合理规划返程载货

- 签收异常率:是否存在“签收延迟、假签收”等问题

- 承运商评分:时效、投诉、丢损三维合成分

BI 看板设计建议:

- 使用地图热力图展示各区域发运量与时效达成情况

- 使用漏斗图展示“发货→到站→签收”每个环节的转化率

- 加“线路对比排行榜”辅助成本与时效双维优化

使用场景:

- 快速识别哪条线路发货慢、贵、出错多

- 管理层查看不同承运商服务质量,用于调整合作策略

- 用于销售预测和客服提前告警“预计延迟地区”

3、异常工单模块 —— 看“到底哪里出了问题、责任谁背、钱损了多少”

异常模块就是“问题雷达”。建议结构上做到:

- 实时展示数量

- 分类标出问题类型

- 下钻能看详情

- 显示处理进度和责任

推荐指标维度:

- 异常订单总数 / 当日订单总数(异常占比)

- 异常分类分布:延迟发货、丢损、错发、签收失败、地址异常等

- 赔付金额总额:按责任方拆分(仓库 / 承运商 / 客户 / 系统)

- 未处理异常单数:带处理时长统计,超时标红

- 投诉次数 Top5 商品:SKU维度的稳定性监控

- 异常复发率:同SKU/同仓/同线路反复出错的情况

BI 看板设计建议:

- 饼图展示异常类型占比,点击可下钻到明细

- 堆叠柱图展示赔付金额责任归属趋势

- 表格形式展示Top问题订单清单(带处理人、时间、状态)

使用场景:

- 每天班组会快速点名:昨天哪些异常未处理,谁的责任

- 推动异常闭环处理流程、定期复盘高频问题

- 成为承运商结算和内部责任划分的重要依据

4、成本结构模块 —— 看“钱花哪了,花得值不值”

这是老板和财务最关注的板块,也是供应链降本的方向标。

推荐指标维度:

- 总物流成本(月/周/日)

- 成本结构占比: 仓储费用(人工、仓租、系统、设备摊销) 运输费用(干线费、支线费、末端配送、油费、装卸) 包装材料费 异常赔付与退货成本

- 仓储 vs 运输成本占比趋势

- 单位成本: 每票物流成本 每件/每公斤/每公里的运输成本

- 高成本SKU或区域分析(可筛选下钻)

BI 看板设计建议:

- 环形图呈现不同费用占比,配趋势线图看月度走势

- 条形图展示高费用SKU或城市

- 拖动式时间轴对比促销前后成本波动

使用场景:

- 用于年度预算回顾和成本优化方案讨论

- 财务用于做账和追溯变动原因

- 管理层决策是否引入自动化或调整发运策略

写在最后:物流分析的核心,是把“流”看清楚

物流不是一堆KPI,也不是几张表,而是一条“货从A点走到B点”的完整路径。这条路径上:

- 有没有拐弯?

- 有没有堵车?

- 有没有掉包?

- 有没有反复来回走?

这才是物流分析要盯住的。

所以最后一句话送给你:

真正的物流分析,不是看数据,而是看货“有没有顺利地、低成本地、准时地流起来”。

别怕麻烦,哪怕你今天只从一个仓库、一个线路、一类SKU开始分析,只要方向对了,慢慢就能“从局部看清全貌,从数据找到问题,从问题推动优化”。

这,就是物流分析真正的价值。