很多制造企业一讲到“成本管控”“报价核算”“降本增效”,都很上头。

很多制造企业一讲到“成本管控”“报价核算”“降本增效”,都很上头。

但真要追到源头去问一句:

“你们这个产品到底用哪些料?一台用多少?每颗料多少钱?”

场面立马安静下来,有的说:“我问下工程。” 有的说:“这个以前采购知道吧?” 还有的干脆摊手:“这个数据系统里有,但我不确定是不是最新的。”

你看,企业搞得轰轰烈烈要算成本、搞效率,

但最基础的一张表——BOM(物料清单)到底准不准,很多人说不清。

所以这篇文章就从实战角度出发,把这BOM表几个问题讲清楚:

- BOM 到底是什么?为什么它不是“写写表格”这么简单?

- BOM 表不准,会出什么坑?坑在哪?

- 怎么把 BOM 做得又准又管得住?

- 怎么用 BI 看板,才能把 BOM 真正“看得见、用得上”?

一、先搞清楚:BOM到底是什么?

BOM,全称 Bill of Materials,中文叫“物料清单”。

但它不只是一个“买啥材料”的列表,它是产品结构的说明书,是制造企业的大脑,是整个企业计划、采购、生产、成本、财务协同的“底座”。

你可以把 BOM 理解成:

- 产品“怎么构成”的最小颗粒度说明;

- 一件产品要用哪些零件、多少用量、从哪一级装配上去;

- 是设计端→工艺端→生产端→财务端数据协同的“起点”。

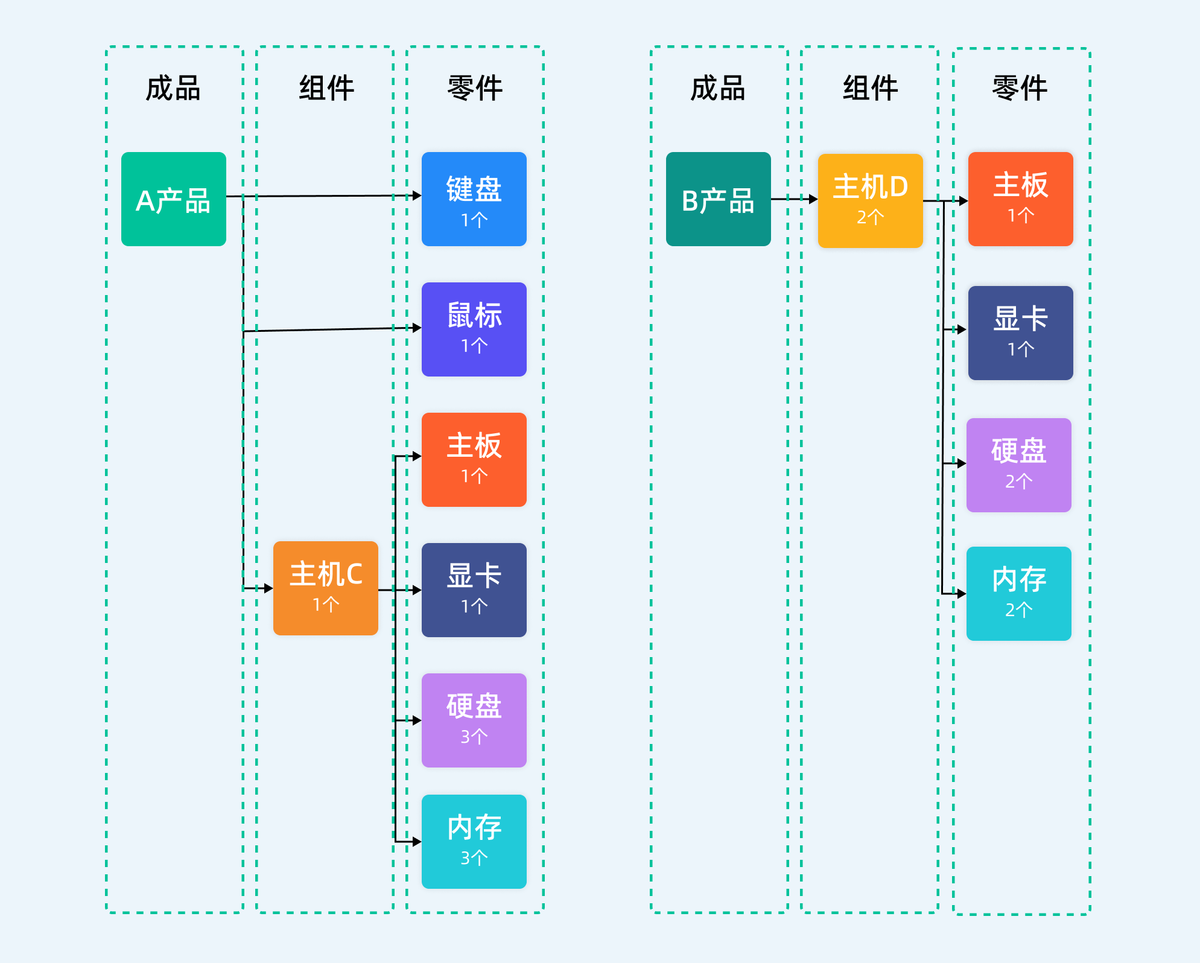

一个标准BOM表,通常要包括:

- 母件(要生产的产品)

- 子件(要用到的原材料/零部件)

- 用量(每个子件用多少)

- 损耗率(正常工艺中会损耗多少)

- 装配层级(多级BOM)

- 工艺路线(哪些步骤里用到)

- 替代件(万一断料,替代方案)

所以说,BOM不是一个“辅助文件”,它是整个制造流程的“元数据结构”。

二、BOM不准,会出什么严重后果?

说白了,如果你连一件产品要用多少料、什么料都搞不准,那企业的运营基本就是“靠猜”。

下面这 5 个问题,是每个“BOM不准”的企业一定会踩的坑:

1. 成本算不清,利润靠蒙

如果BOM里写一件产品用0.8米线材,实际上每次都用到0.95米,那你每卖一件,实际成本就高出预估。

结果是:

- 报价偏低,接了一堆“亏本单”;

- 成本中心失控,财务和业务永远对不上账;

- 产品线盈利模型完全失真,毛利率图表形同虚设。

2. 计划靠猜,库存出错

计划根据BOM下生产单、采购单,如果清单上少写了“胶水”“支架”“垫片”这类辅助材料,实际生产时就发现“缺这少那”。

结果就是:

- 一边急着补料,一边生产停线;

- 仓库出现大量“计划外领料”;

- 要么库存堆着要么总缺关键料。

3. 工单返工,物料浪费

BOM里没写清楚“哪一工序要用哪个材料”,或者“顺序出错”,现场凭经验装配——

结果:

- 错配、漏配、错装,严重的还得拆重装;

- 材料白浪费,人工多耗时;

- 客诉率提高,影响客户满意度。

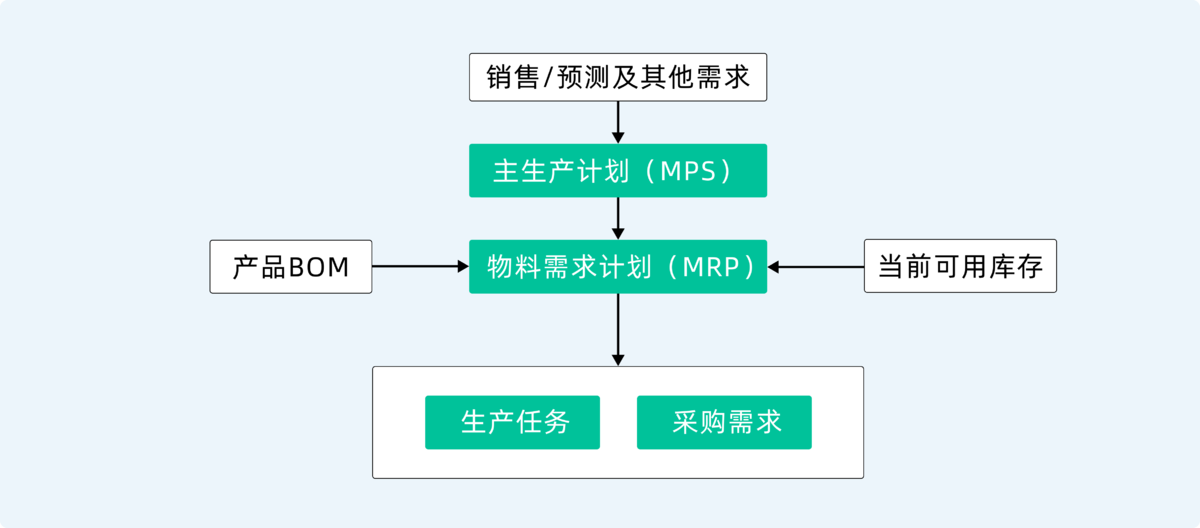

4. 系统数据“挂不起来”

ERP/MES系统中很多模块都是基于BOM在跑:

- 生产工单的生成;

- MRP自动计算采购需求;

- 车间领料单;

- 成本核算模块;

- 库存同步与成本结转……

BOM不准,系统就“算不动”,或者算出来的都是错的,报表越看越离谱。

5. 研发、工艺、计划、财务“鸡同鸭讲”

BOM一旦不准,各部门的“世界观”就分裂了:

- 研发那边出的是设计图纸版本;

- 工艺用的是Excel版加工BOM;

- 计划手抄一个简版BOM排单;

- 财务用的是成本中心估算出来的用量……

你说你这能跑出精细化管理来吗?

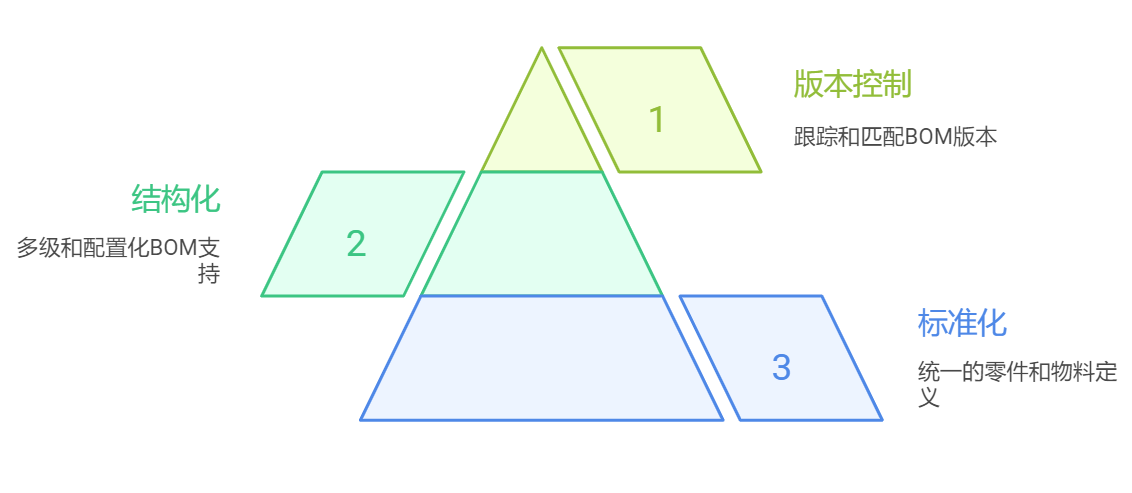

三、那BOM准不准,取决于什么?

想让BOM“算得准”,不是靠哪个人认真填表,而是靠整个企业有一套“标准化+结构化+版本管理”的机制。

1. 标准化

- 一个零件、一个工序、一个单位,定义必须唯一;

- 同一个物料编号,不能在不同系统里含义不一;

- 所有BOM必须在统一平台管理(别再“发邮件”传Excel了)。

2. 结构化

- 支持多级BOM,能拆到最小零件;

- 支持配置化产品(按需生成BOM);

- 支持可视化结构图,看得懂、查得快。

3. 版本控制

- 每一次BOM改动都能留痕,能回溯;

- 每个版本对应不同批次或工艺路线;

- ERP/MES系统中自动匹配BOM版本。

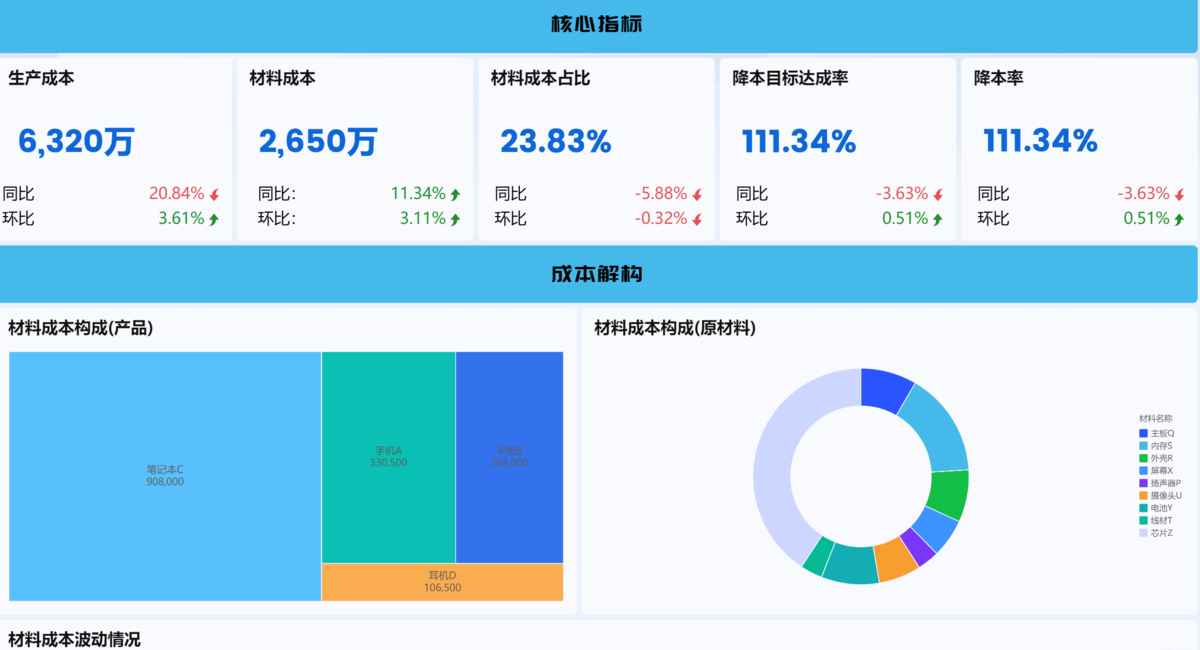

四、怎么用BI看板盯住BOM的质量?

BOM完整性监控:有没有漏项?有没有数据缺失?

目的:看每一张 BOM 表是不是填得完整、结构清晰。

你可以关注这些核心点:

- 看企业里所有物料中,有多少已经建立了 BOM(算一个BOM完整率)

- 检查 BOM 中有没有空项、缺规格、缺单位等问题

- 看看当前产品的 BOM 是不是已经建立了多层结构,而不是平铺一张表

- 对不同事业部/产品线的BOM填报情况做个比对,看哪一块最薄弱

BI上怎么呈现:

- 做一个漏项预警清单,展示所有“有问题”的BOM编号

- 搭配一张BOM结构的树图,点开产品就能看到下层组件

- 做个横向柱形图,按事业部或工厂比较BOM完整率

标准成本 VS 实际成本:看差在哪、错在哪

目的:对比标准BOM算出来的成本和实际发生的成本,看看误差是不是太大。

该看这些:

- 每个SKU的“标准成本”和“实际成本”差了多少(成本差异率)

- 哪些SKU的成本偏差最大,值得重点复盘

- 哪些物料价格变动最频繁,拉高了整体成本

BI上怎么呈现:

- 成本差异折线图或柱状图,趋势变化一目了然

- 列出成本偏差大的SKU清单

- 做一个“高差异物料排行榜”,让采购、工程都看得见风险点

替代物料 + 停产预警:有没有用不了的料?

目的:帮你排查 BOM 里有没有“下架物料”,或者没充分用上“替代方案”。

建议你重点盯:

- 当前 BOM 里有没有用到了已停产、停供、库存为0的物料

- 可替代物料有没有真正被用起来?使用率怎么样?

- 替代方案能不能带来成本节省?节省了多少?

BI上怎么呈现:

- 一张“停产物料预警清单”,按紧急程度排序

- 替代物料使用饼图 or 条形图,方便直观比较

- 展示“用替代品节省成本”的前十名,量化优化成果

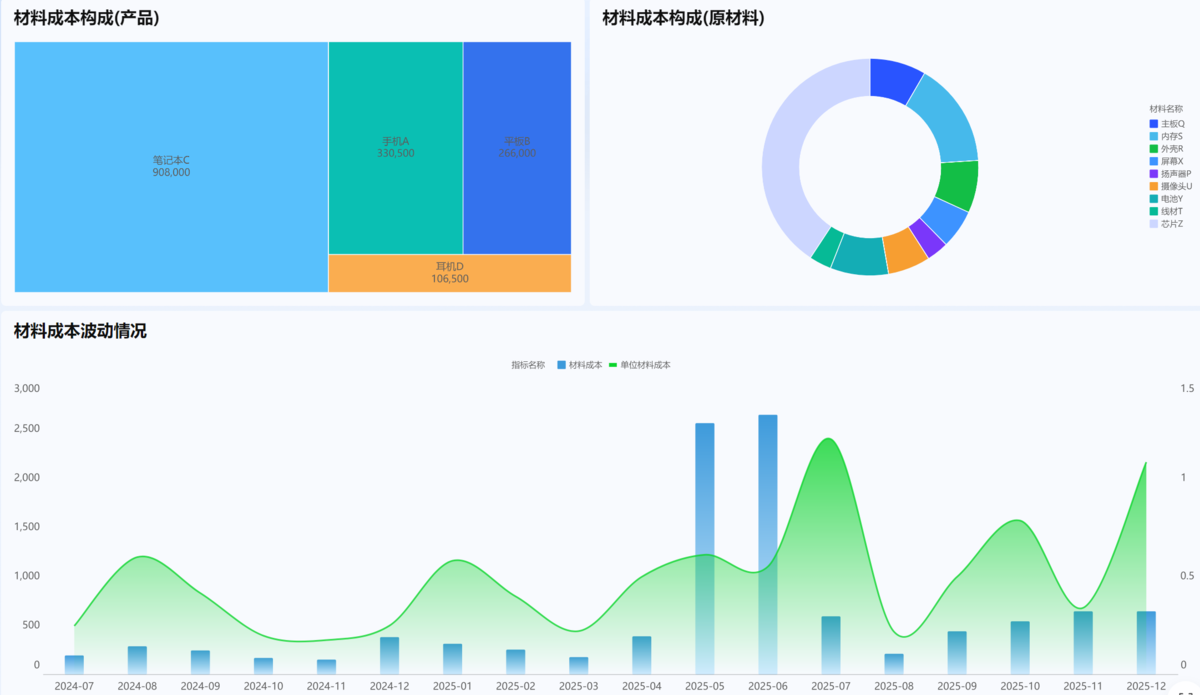

成本结构分析 + 敏感度分析:看“贵在哪”“变动在哪”

目的:分析一个产品的成本重心在哪儿?哪个物料价格变动影响最大?

具体可以从这些方面入手:

- 拆解每个产品的成本结构(原料、辅料、加工、包装……)

- 分析哪些物料占比最大,是不是该重点控制

- 做“敏感度分析” —— 某个料涨5%,整机成本涨多少?

BI上怎么呈现:

- 成本结构图(比如堆积柱状图),一眼看出“原材料 > 加工 > 包装”的占比情况

- 高成本占比物料TOP图,反推议价/降本机会

- 成本敏感度矩阵图,用颜色深浅显示哪些物料最关键、最波动

写在最后:BOM 表准不准,直接决定企业赚不赚钱!

我们常说,企业的利润,藏在细节里。 但很多人不知道,其实制造型企业利润的“起点”,往往就藏在一张小小的 BOM 表 里。

它看起来像一张“技术清单”,但实质上,它关乎:

- 你有没有买对料、备对料、用对料;

- 你的成本核算靠不靠谱,报价到底赚不赚钱;

- 你的生产线能不能顺畅,库存会不会积压,客户能不能准时交付;

- 甚至关乎你企业有没有能力规模化复制、标准化管理、数字化转型。

如果BOM是错的,后面什么MES、ERP、WMS、BI系统,全都只是“错上加错”; 如果BOM是准的,你才能做到降本、提效、快反、稳交付,利润才站得住、管得牢。

所以最后再强调一遍:

BOM 表准不准,直接决定你企业赚不赚钱,能不能做大,能不能做久。

别把它当成“工程部的Excel表”,它其实是你整个企业经营系统的底图、底盘、底数。

越早把这张表“看得清、理得顺、算得准”,你离“有质量的增长”,就越近。