做电商的都知道,现在做生意越来越离不开数据。

做电商的都知道,现在做生意越来越离不开数据。

但实际操作中,不少人对着后台一堆数字犯愁:

- 流量明明涨了,订单怎么没跟上?

- 仓库货堆得满满当当,钱却转不动了?

- 花了不少钱搞会员活动,回头客怎么还那么少?

这些问题,你是不是也碰到过?其实啊,不是数据没用,是很多人掉进了“只看数字不看业务”的坑。

今天本文跟大家好好聊聊,怎么针对电商的具体业务场景做数据分析,全是实战里摸出来的干货,保证你看完能用。

一、先搞懂“从业务出发”这四个字

很多人做数据分析,一上来就打开后台,把能导出的报表全导出来,转化率、客单价、流量来源……

列了几十项,对着数字看半天,最后还是不知道该干啥。

其实,这就是典型的“从数据报表开始,而不是从业务场景出发”。

说白了,没有绑定具体业务的数据,就是一堆没用的数字。

想跳出这个误区,记住“场景驱动分析”这六个字,分四步走:

1. 先把问题说清楚

别含糊,比如“大促期间女装品类转化率掉了”,而不是“我家生意不好”。

2. 明确分析要解决什么问题

比如“找出转化率掉的具体原因”,目标越具体,分析越有方向。

3. 建立分析框架

电商常用的“人货场”模型就很实用,从用户、商品、场景三个角度拆问题。

4. 盯着核心指标看

别贪多,比如分析转化问题,就重点看加购率、支付成功率,其他的暂时放一放。

举个例子:

一家服饰店,大促期间流量涨了50%,但转化率降了15%。

不少人会这么干:

导出全店三十多个指标,一个个对比,熬了两天夜,还是没头绪。

正确的做法应该是这样:

- 场景:大促期间转化率异常下降。

- 目标:找到转化率下降的主要原因。

用“人货场”拆解:

- 人:新客是不是突然变多了?老会员买的人少了吗?

- 货:主推的几款库存够不够?打折力度比同行低吗?

- 场:活动规则是不是太复杂,让人看不懂?

重点看这几个指标:

- 新客占比

- 爆款库存数量

- 购物车转化率

- 活动页跳出率

结果:很快就发现,是新客太多,但详情页里尺码说明、材质介绍不够细,新客拿不准就不想买了。后来改了详情页,转化率很快就上来了。

你看,这样是不是比瞎看报表高效多了?

二、用“人货场”模型拆解六大业务场景

“人货场”是零售的底层逻辑,在电商里更好用。下面这六个场景,几乎每个电商人都会碰到,用这个模型拆一拆,问题就清楚多了。

场景1:销售额忽高忽低,别只看总数

销售额没达标,别急着怪团队不卖力,先拆拆看具体原因。

核心问题:销售额没达到目标,怎么快速找到问题出在哪?

用“人货场”拆:

- 人:新客是不是拉少了?老客是不是买得少了?不同人群的客单价有变化吗?

- 货:卖得好的几款是不是最近不动了?新品是不是没人买?打折太狠是不是影响了利润?

- 场:搜索流量是不是少了?活动力度是不是不够,用户不想买?

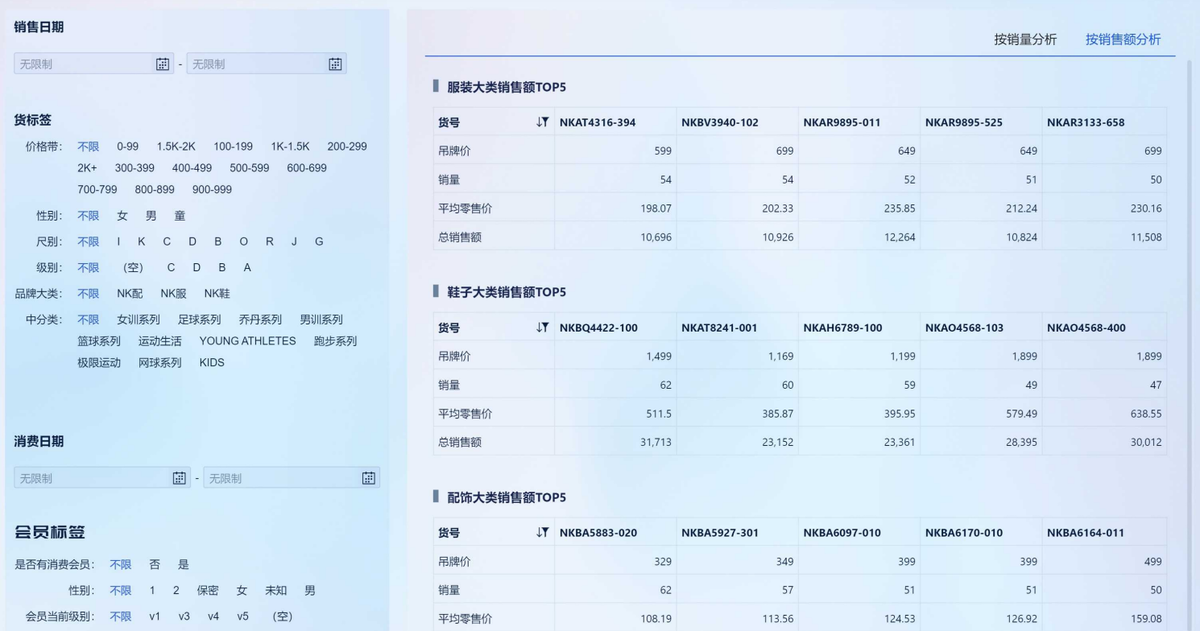

单看枯燥的数字,对店铺经营情况很难有整体的把握。

一个实用的方法:

把现在的曝光→点击→加购→支付各环节的数据,和上一次大促或者上个月比一比,看哪个环节掉得最厉害,问题就大概率在那。因此,用自助分析工具FineBI搭了一张可视化看板,利用系统自带的快速计算、分组汇总等功能,对指标进行快速处理,借助柱状图、环形图、漏斗图等多种图表形式直观展现店铺数据表现。大家可以比较下,是不是更加清晰直观,所有关键数据指标、走向趋势、不同维度对比,一目了然。

场景2:库存压太多?优化商品效率

库存是很多电商的痛点,压货占用资金,断货又影响销售。想平衡好,得靠数据说话。

核心问题:怎么在保证销售的同时,不让库存压太多?

关注这几个指标:

- 动销率:有销量的SKU占总SKU的比例,低于80%就得注意了,可能有滞销品。

- 周转率:用销售额除以平均库存,周转慢的商品,资金就压在仓库里。

- 折扣率:实付价除以吊牌价,要是折扣超过30%,就得算算利润够不够。

一个实用的方法:

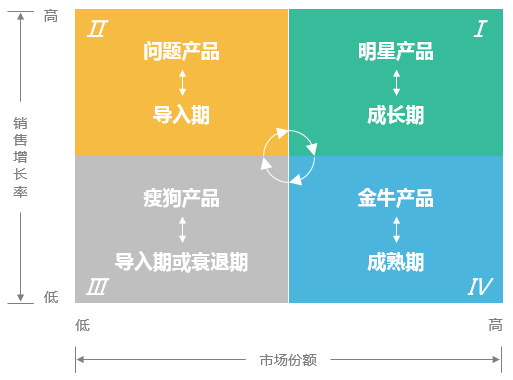

画个“商品四象限矩阵”,横轴是周转率,纵轴是毛利率,把商品分成四类:

- 高周转、高毛利的“明星款”:重点推,保证库存。

- 高周转、低毛利的“金牛款”:走量保现金流,别轻易下架。

- 低周转、高毛利的“问题款”:要么想办法推出去,要么打折清仓。

- 低周转、低毛利的“瘦狗款”:果断清掉,别占地方。

场景3:会员复购上不去?挖掘用户价值

老客户复购比拉新客成本低多了,但很多人花了钱做会员,效果却一般。问题出在没找准用户需求。

核心问题:怎么让会员买得更多、更频繁?

按这三步分析:

- 先给会员分层:用RFM模型,按最近购买时间、购买次数、金额,分成核心客户、潜力客户、流失客户,不同人群用不同策略。

- 再看高价值客户的行为:他们常看哪些商品?一般什么时候买?从浏览到下单要多久?这些数据能帮你找到他们的需求。

- 提前发现要流失的客户:比如以前每月买两次,现在两个月没买了,就得赶紧想办法挽留。

强调一下,20%的核心客户往往贡献60%的销售额,别把营销费用平均用,重点服务好这些人,效果会好很多。

场景4:投了不少钱做推广,怎么知道值不值?

推广渠道五花八门,钱花出去了,怎么知道哪个渠道真能带来生意?

核心问题:推广费用有限,该往哪个渠道投?

算清楚这三个数:

- 获客成本(CAC):每个渠道花了多少钱,带来多少新客,一算就知道哪个渠道贵。

- 投入产出比(ROI):渠道带来的销售额除以推广费用,低于1的就得想想是不是要停。

- 新客质量:不光看数量,更要看新客第一次买多少钱,第二个月还来不来。

质量比数量重要,听着是不是很熟?

但问题是:

很多人只看“这个渠道带来多少流量”,不管转化,最后钱花了不少,订单没多几个。

低质信息流渠道就常这样,流量看着多,转化却不行。反而是一些垂直社群,流量不多但精准,转化往往更好。

场景5:老被竞品压一头?盯对手数据

电商竞争激烈,不看对手不行,但怎么看?不能瞎猜。

核心方法:

- 盯价格:对手的爆款卖多少钱,什么时候搞促销,心里要有数,避免盲目定价。

- 看流量来源:用生意参谋这些工具,看看对手主要从哪些渠道拿流量,能不能学。

- 追新品:对手多久上一次新,主推什么款,用户评价怎么样,据此调整自己的策略。

经验之谈,别想着和大卖家在所有价格带竞争,找到自己有优势的区间,比如专注百元内的实用小家电,反而能站稳脚。

场景6:活动做完没效果?用数据复盘

很多人做活动,只看GMV涨了多少,其实可能是“自己人买自己的”,不是真增量。

记住公式:

活动净增量=活动期间总销售额-自然流量本该有的销售额-被活动抢走的其他时段销售额。

这样才算出活动真正带来的增长。

从这三个角度深挖:

- 用户:新客和老客各贡献了多少?那些平时买得多的客户,这次参与了吗?

- 商品:主推的款式卖够目标了吗?买A商品的人,有没有顺带买B商品?

- 玩法:发的优惠券用了多少?活动互动有人分享吗?

说到底,就是要搞清楚,活动是真的拉来了新生意,还是把本来要发生的销售,挪到了活动期间。

三、数据分析的终点,是解决问题

不少人分析报告写得头头是道,但就是不落地,这样的分析没用。真正的数据分析,是形成“发现问题→解决问题→验证效果”的闭环。

按这三步走:

1. 从数据到行动

比如分析库存发现某款卖不动,那就赶紧搞清仓,或者调整下次的采购量。

2. 看看行动有没有用

清仓后,库存周转快了吗?调整采购后,断货少了吗?用数据验证。

3. 跟着业务变

比如直播火了,就得新增“观看时长→加购”这样的指标,老指标可能不够用了。

举个真实案例:

某知名母婴品牌通过使用 FineBI 进行用户数据挖掘,成功找到了提升复购和优化运营的突破口。

起初,该品牌希望通过精细化运营提升会员的整体转化率和生命周期价值,于是借助 FineBI 对会员生命周期、购物行为、优惠券使用情况等多维数据进行深入分析。在分析过程中,他们发现一个关键现象:处于孕中期的用户复购率明显高于其他阶段,且购买频次集中、商品种类较为固定。

基于这一发现,团队迅速调整了会员标签策略。他们在会员系统中优化了标签规则——凡是通过注册信息、浏览行为或历史订单被识别为“孕中期”的用户,系统便会自动推送符合该阶段需求的产品(如孕妇装、孕期营养品等),并发放专属优惠券,提升转化效率。实施这一策略三个月后,该人群的客单价提升了25%,与此同时,精准投放带来了更高的营销效率,使整体营销费用下降了10%。

为了进一步延长用户生命周期,该品牌又基于 FineBI 的分析能力,新增了“宝宝月龄”这一分析维度。在孩子出生后,系统能够根据宝宝的成长阶段,持续推送合适的商品与服务(如奶粉、辅食、玩具等),使用户在整个孕产育阶段都能享受到个性化推荐与关怀式营销。这一系列以数据驱动为核心的电商会员分析策略,不仅有效提升了用户满意度,也为品牌构建了更长期的会员价值闭环,成为行业内精细化运营的典范案例。

总结

数据是工具,业务才是根本。电商没有万能的数据分析模板,不同的店、不同的产品、不同的问题,分析方法都不一样。

但只要你记住今天这个核心——从实际遇到的业务问题出发,用数据去找答案。做到:

- 看到流量数字,就知道该看转化哪一步;

- 看到库存报表,就能想到怎么盘活资金;

- 看到会员名单,就明白该重点服务谁。

把数据用对了地方,生意才能越做越明白,越做越轻松。下次再遇到数据分析难题,记得试试这套方法!