你有没有遇到过这样的情况:

你有没有遇到过这样的情况:

- 仓库爆满了,不知道哪些是压货,哪些是畅销;

- 老板突然问:“我们库存周转怎么样?”没人答得上来;

- 生产那边天天说缺料,采购却说东西早就下单了;

- 物流成本越来越高,可是客户还是经常投诉“送得慢”;

最头疼的是,一堆系统数据,看着密密麻麻,但谁也说不清:

供应链到底是“出了问题”,还是“没跑顺”?

说到底,很多企业其实不是没有数据,而是不会看数据。

不是没有在管供应链,而是不知道该从哪里看起。

所以我们今天不讲那些高大上的概念,不讲“供应链4.0”“智能化平台”“AI预测模型”这些术语,我们就讲一个最实在的问题:

供应链分析,到底应该看什么?

换句话说,如果你是老板、运营负责人,或者供应链主管,现在要去“把供应链的问题看明白”,你该从哪几个关键场景、哪几套指标下手,才能真看出点门道?

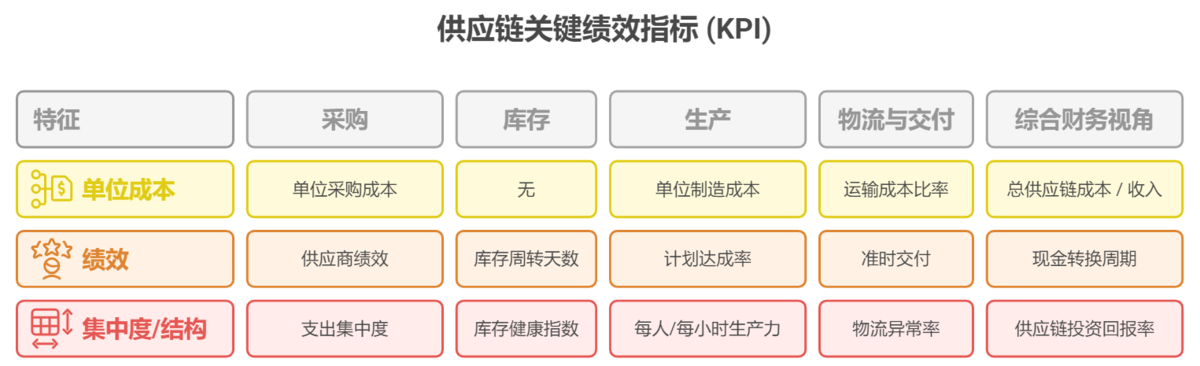

一、采购场景:钱花得值不值?

我们从源头开始说,供应链的第一环是什么?采购。

说白了,钱是不是花得值,决定了你整个供应链的性价比。

而很多企业,最常见的问题是:供应商太多,价格不透明,采购不集中,品质不稳定。

所以在采购这个场景下,我们重点看三类指标:

1. 单位采购成本

这可能是最直观的指标了。比如你买一吨钢材、一个螺丝、一瓶润滑油,去年多少钱,今年多少钱,市场价涨了你涨没涨?

可以延伸出两个方向:

- 同比采购成本变化率:涨幅、跌幅,是不是合理。涨得是不是比市场平均水平高?这背后有没有谈判空间?还是原材料本身涨得厉害?

- 内部对标分析:同一个零件,不同供应商报的价差了多少?有没有低价但高质量的供应商被埋没了?有没有“内部熟人”导致部分供应商长期占位?

采购成本不要只看“单价”,而要把它当成业务优化的抓手。只要每个SKU都能找出2%-3%的差距,年节省就是百万元级别。

2. 供应商绩效指标

好的供应商,不仅价格要合理,还得交期准、质量稳。我们一般用以下几个指标去评估:

- 准时交付率(OTD, On Time Delivery)

- 不合格品率(Defect Rate)

- 平均响应时间(Response Time)

如果一个供应商便宜,但货期总是拖、货品经常出问题,那你整体的供应链运行成本其实是在上升的。

3. 集中度指标

我们经常听到采购说:“我们为了风险分散,所以供应商多一点是好事。”

这话有一定道理,但分散不等于零碎,风险分摊也不能变成谈判失效。

你得问几个关键问题:

- 这个物料有没有集中采购的可能性?

- 能不能做长期合同、集中下单?

- 前5大供应商占比是不是太低,导致议价能力差?

建议关注两个关键指标:

- Top5供应商占比:集中度高不高?能不能统一采购形成规模效应?

- 单品类供应商数量:是不是一个品类对接了太多人?有没有重复开发、重复报价的无效工作?

采购集中的好处是议价能力强,但也要防止过于依赖单一供应商。

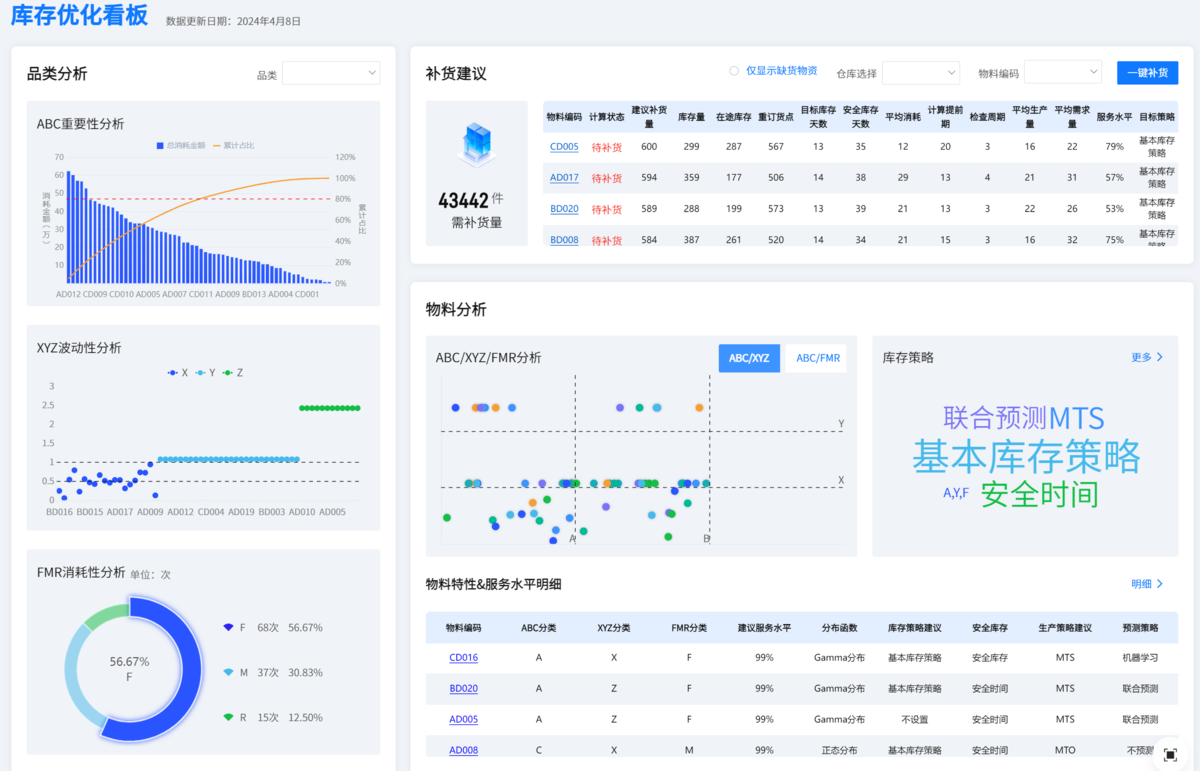

二、库存场景:囤得多不如转得快

库存,是很多供应链的“黑洞”。账上看是资产,实际上就是压着钱。你囤多了占现金流,囤少了又容易断货。

库存分析,核心是两个字:周转。

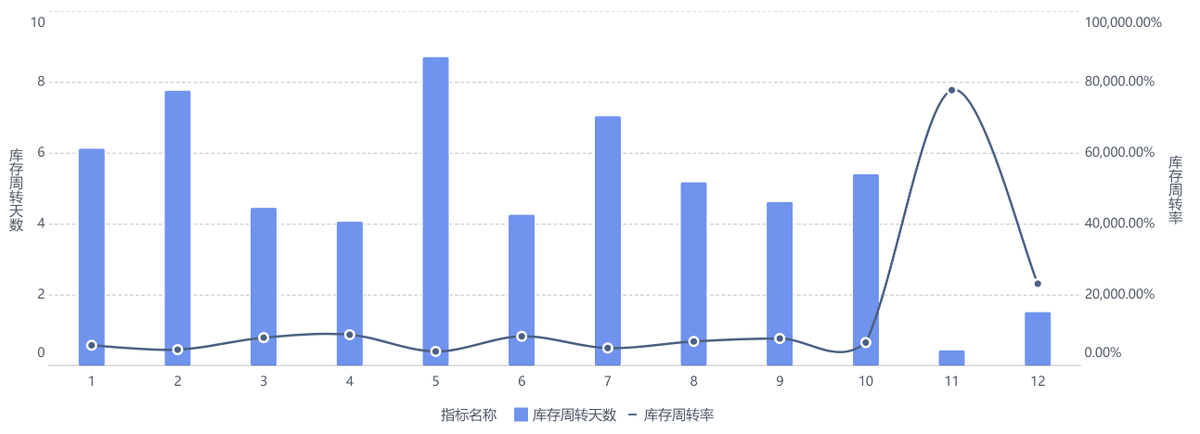

1. 库存周转天数

也叫库存滞销天数,说的是一批货从进仓到出仓平均要多久。越短越好,说明你“动得快”。

行业参考值不同,比如快消品可能7天一次,高端制造可能60天也合理。关键看:有没有下降趋势?有没有僵尸库存拉长了整体周转?

2. 安全库存水平

很多库存问题的根源,不在仓库,而在“没算对量”。

安全库存不是拍脑袋定的,它应该来自于:

- 历史销量波动

- 供应周期不确定性

- 服务水平要求(95%还是99%?)

所以,在BI系统里可以搭个模型:建议库存 VS 实际库存,做出偏差预警。

你会发现,有时候“缺货”和“超库存”会同时出现,问题在结构,而不是总量。

3. 库存结构健康度

比如:

- 快/慢/呆滞品占比

- ABC分类库存分布

- 库存价值Top20% SKU是否周转良好

这可以帮助你把有限的管理资源,投放到对现金流和利润影响最大的SKU上。

三、生产场景:产得出、跟得上、成本稳

生产这块,很多制造企业都觉得“是我们最熟的环节”,但真出问题也往往是在这。

你有没有听过类似的场景:

- 客户在催,但排产排不进;

- 工厂天天加班,但单位成本反而在涨;

- 工单排得很满,可产能利用率却很低。

为什么会这样?很大一个原因是:没有用指标把流程“算”清楚。

1. 计划达成率

排得出,产得上。计划达成率是核心指标。建议细化到:

- 日/周/月计划达成率

- 关键产线瓶颈率

计划排得出,生产做不出,是常见问题。你得盯住:

- 日、周、月的计划完成率;

- 哪条产线、哪个班组经常“拉后腿”;

- 是缺料问题?还是人员排班问题?还是设备故障?

BI工具里建议做“计划 vs 实际”对比图,并标记“异常原因归类”,才能逐条整改。

如果频繁达不成,就要去找计划排产逻辑、设备产能、人员调度是不是合理。

2. 人均产出/单位工时产出

生产现场的效率提升,说白了就看人和时间产出了什么。

- 人均产量

- 工时产出值(总产值 ÷ 工时总量)

可以细化对比不同产线、不同产品、不同班组,找到最佳实践。

这是效率的体现。如果设备、流程不变,人均产出持续上升,说明你在提升效率。

如果你用BI建了绩效仪表板,强烈建议每周例会拉一张“人效对比”图,把绩效透明化,激励+改进两手抓。

3. 单位制造成本

产出一件产品,到底花了多少钱?要素拆分:

- 材料成本

- 人工成本

- 制造费用(能耗、折旧、租赁)

如果你能把单位成本做到可视、透明,那后续的报价、成本控制就容易多了。

四、物流与交付场景:送得快不快,成本压不压?

客户最关心什么?交期。

但很多公司连“交期定义”都说不清,是以出仓为准,还是客户签收为准?没有标准,KPI就跑偏。

所以,交付分析看三件事:准时、成本、异常率。

1. 订单准时交付率

核心指标之一。建议按客户承诺时间 VS 实际到货时间,去定义OTD,而不是发货时间。

还可以细分:

- 客户视角OTD

- 内部视角OTD(仓出时间)

- 运输过程延误率

2. 运输成本占比

整个物流费用,占产品销售额或毛利的比例。特别是跨境电商、零售行业,非常关键。

可细化为:

- 单票运输成本

- 单位重量/体积运输成本

3. 物流异常率(Logistics Exception Rate)

包括丢件、破损、错发、换单、退货等。异常率高,不只是影响客户体验,还会带来额外处理成本。

建议建立一套异常分类、原因分析、闭环处理机制。

五、综合财务视角:供应链到底有没有“赚钱”?

最后,还得站在财务视角,回头看整个供应链的价值贡献。很多企业只算产品毛利,却忽视了供应链各环节的隐性成本。

1. 供应链总成本占收入比

这个指标综合了:

- 采购成本

- 仓储物流成本

- 制造费用

- 库存持有成本

- 退货/售后/异常处理成本

如果你能算出这条线,你就能评估出“供应链到底是在赚钱,还是在吃掉利润”。

2. 现金转化周期

从花钱采购开始,到最后收到客户钱,中间用了多少天?拆解成:

- 库存天数

- 应收账期

- 应付账期

缩短现金周期,是很多企业生死存亡的关键。

3. 供应链ROI

投资了多少资源(人、系统、库存),最后带来多少收益(成本下降、收入提升、客户满意度上升)?

这更像一个战略指标,不一定天天看,但值得季度甚至年度回顾。

写在最后:别只是“看”,关键是“看明白,改得动”

说到底,供应链分析不是为了凑KPI、做汇报,而是为了看清问题、找到原因、推动改进。

这一套核心指标,是帮你建立一种思维方式:

- 不要从表格出发,要从业务现场出发;

- 不要只说“数据怎么变了”,而要看为什么变、能不能调、调完有效果没。

我们常说“经营是供需之间的科学”,而供应链,恰恰就是这个“科学”的底盘。

你掌握的每一个指标,不是为了好看,而是为了在关键时刻——老板问、客户催、系统挂、订单暴涨

——你能说得出、找得准、做得快。

最后提醒一句:

别怕复杂,怕的是乱看;别迷信数据,关键是用对。

如果这篇内容帮你梳理了思路,下一步你可以:

- 按照五大场景,把你们公司的数据拉一遍,看有没有“瞎忙”“失焦”的情况;

- 建一份你们自己的“供应链指标看板”,哪怕是Excel都行,先跑起来再谈其他系统;

- 或者直接组织一次部门复盘会议,照着这五个场景一个个过,先抓住两三个最大问题点优化。

一套指标讲清楚五大场景,是开始;但真正有价值的,是你用这套框架推动变化的那一刻。